L.435-1, l’article de loi qui allège le poids de détente

A chaque fois que la police tue, dans les 48 heures suivant le drame des syndicalistes policiers imposent leur récit sur les plateaux des grands medias, suivis des procureurs en charge des affaires, puis des chroniqueur-euse-s, commentateur-ice-s et autres idiot-e-s utiles. Avant même l’ouverture d’une enquête préliminaire, la version des auteur-e-s du crime vient ainsi orienter à la fois les enquêteur-ice-s, les expert-e-s judiciaires, mais aussi l’opinion publique.

En 2022, les forces de l’ordre ont supprimé la vie d’une vingtaine de personnes, presque unaniment noires et arabes, dont près d’une quinzaine dans l’habitacle d’un véhicule et sous le prétexte qu’elles auraient refusé d’obtempérer à un ordre de s’arrêter. Tirs à balles réelles le plus souvent.

Le « refus d’obtempérer » est ainsi entré dans le vocabulaire courant, participant à la criminalisation des victimes, avec le sous-entendu qu’elles « ne seraient pas mortes si elles n’avaient pas désobéi ». L’autre sous-entendu est que les auteur-e-s des tirs mortels étaient forcément en état de légitime défense. La charge de la preuve s’inverse naturellement devant nos yeux en moins de temps qu’il ne faut pour le dire et en l’absence de tout élément de preuve, sans que cela ne semble susciter de scandale.

Le coupable n’est pas responsable et la victime est coupable, sans avoir bénéficié d’un débat contradictoire ou d’un procès. Sans l’intervention d’un-e juge, cette sentence prend la forme d’une exécution extra-judiciaire, dans laquelle l’auteur-e du tir, policier-e ou gendarme, est à la fois juge et bourreau.

On parle de légitime défense. D’accord, mais la légitime défense au sens du Code Pénal, mais aussi de la logique, obéit à un cadre juridique et moral strict, qui implique de réunir plusieurs conditions pour pouvoir s’appliquer : la réalité de la menace, le caractère immédiat et nécessaire de la riposte, ainsi que sa proportionnalité. Cela implique que le moyen de force employé pour neutraliser la menace soit du même ordre que celui employé par l’agresseur-euse supposé-e : un-e agent-e de la force publique ne devrait pas avoir à ouvrir le feu contre un couteau, notamment si celui-ci n’est pas brandi dans le périmètre de sa zone intime, et une voiture ne devrait pas constituer de facto une « arme par destination », notamment si personne n’est directement et immédiatement menacé par le mouvement du véhicule…

Mais l’État en a décidé autrement, introduisant insidieusement et sans la nommer la notion de présomption de légitime défense dans la loi du 28 février 2017, et notamment dans son article L.435-1, qui donne aux policier-e-s une très large marge d’interprétation quant à la possibilité de l’usage des armes. Oui, parce que l’article en question ne pose pas le cadre dans lequel iels « n’ont pas d’autre choix que de tirer », mais celui dans lequel iels « ont la possibilité » de tirer. La sémantique est importante et il s’agit ici d’une question de vie ou de mort.

Article L.435-1 de la Loi n°2017-258 du 28 février 2017

Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

Le/la policier-e n’est pas juriste, iel n’interprète pas les lois. Et surtout, iel est censé-e faire preuve de discernement et de sang-froid en toute circonstance, ce dont cette loi l’exonère presque tout à fait. Alors quand iel a été informé-e par une instruction ou circulaire interne de l’existence de cette loi, iel a compris immédiatement que le cadre légal s’est largement assoupli (à la demande réitérée des syndicats de police depuis 2012) et qu’iel était désormais dégagé-e de toute responsabilité si iel ouvre le feu dans une des circonstances mentionnées dans les 5 alinéas de cet article.

Le risque d’une mise en examen s’est un peu plus éloigné des tueur-euse-s en uniforme. Résultat : le nombre de personnes tuées par balles par les forces de l’ordre a explosé depuis mars 2017, ainsi que les décisions de non-lieux en faveur des tireur-euse-s…

Cette impunité s’appuie donc très clairement sur la loi, mais également et surtout sur notre degré de confiance et de loyauté envers les forces de l’ordre. Et c’est là qu’entrent en scène les bonimenteurs et autres experts en papier mâché, qui devront sans cesse nous rappeler à nous, pauvres ignorant-e-s, combien la société est devenue dangereuse et combien la vie des policier-es et gendarmes est quotidiennement menacée par des hordes de délinquant-e-s sans foi ni loi, ainsi que leurs complices haineux et anti-démocrates.

On nous vend une hécatombe de policier-e-s qui n’existe pas

Tout le monde a déjà assisté à l’une de ces scènes télévisuelles indécentes au cours desquelles un-e pitre présenté-e comme journaliste s’emploie à moquer, couper la parole et remettre en question la parole de victimes de violences policières (Cyril Hanouna est un bon exemple, mais il est loin d’être le seul). Venues à reculons dénoncer l’injustice qu’elles ont vécu et tenter de faire voir à la meute réactionnaire un peu de cette empathie et de cette humanité dont elle est cruellement dépourvue, les victimes sont généralement maltraitées et leur souffrance niée par des présentateur-ice-s (prédateurs?) télé qui leur assènent avec violence combien les policier-e-s et gendarme-s vivent un enfer fait d’agressions et de guêt-apens quotidiens.

Cette rhétorique infantile brandissant du « il faut les comprendre » et « c’est lui qu’a commencé » vise essentiellement à justifier les crimes policiers au regard d’une surcriminalité en partie fantasmée, ces fantasmes anxiogènes reposant notamment sur des préjugés racistes ou essentialisant qui font de la société un coupe-gorge dans lequel les braves policiers se battent quotidiennement contre les forces du mal.

Et quand il s’agit de personnes tuées dans l’habitacle de leur voiture, exécutées pour avoir insuffisamment ou trop lentement obéi, il n’est pas rare de voir ces mêmes journalistes et présentateur-ice-s, appuyé-e-s par des syndicalistes policier-e-s béliqueux-ses, invoquer avec aplomb les nombreux-ses agent-e-s tué-e-s par des conducteur-ice-s qui se seraient rendu-e-s coupables de « refus d’obtempérer ».

La police serait confrontée quotidiennement à des tentatives d’assassinat : à force de le répéter, on finirait presque par y croire nous-mêmes.

Pourtant, la réalité dit autre chose. Et cette réalité-là est confirmée notamment par l’Institut des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (IHESJ), devenu en 2020 l’Institut des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur (IHEMI), par l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), devenu en 2014 le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), ainsi que par l’Union des Anciens Combattants de la Police et des Professionnels de la Sécurité Intérieure (UACPPSI) et son Mémorial des Policiers français Victimes du Devoir.

On peut difficilement suspecter ces organisations d’être animées par un « sentiment anti-flic »…

Voyons donc ce que leurs statistiques racontent :

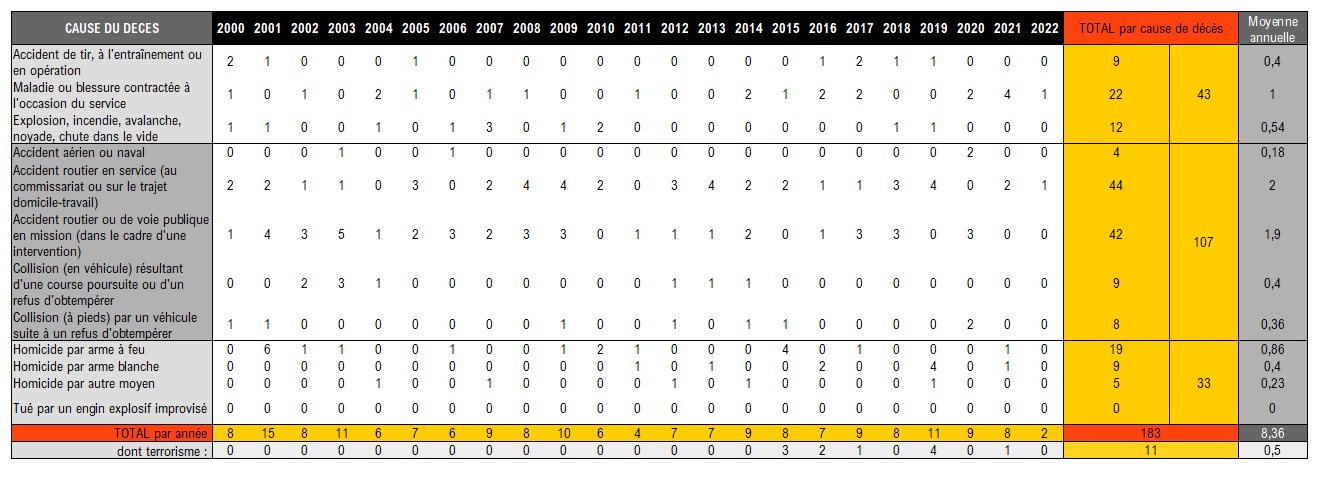

Tableau réalisé par le collectif Désarmons-les! à partir du Mémorial des Policiers français Victimes du Devoir tenu par l’Union des Anciens Combattants de la Police et des Professionnels de la Sécurité Intérieure (UACPPSI)

* chiffres n’incluant pas les gendarmes

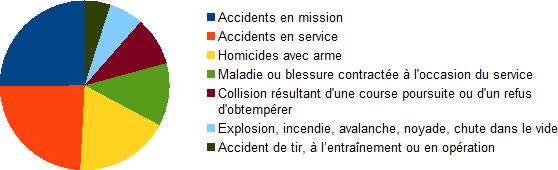

A l’étude de ces chiffres, on constate très rapidement que l’immense majorité des décès de policier-e-s survenus dans le cadre de leur temps de service sont la conséquence d’accidents, et notamment d’accidents routiers:

- 24% de ces accidents surviennent sur le trajets entre leur domicile et leur lieu de travail, voire dans l’enceinte du commissariat, mais alors que les agent-e-s n’ont pas encore pris leurs fonctions. C’est sensiblement la même proportion de policier-e-s qui décèdent dans un accident survenus au cours de l’une de leur mission ou dans le cadre de leurs fonctions (25%). On peut ajouter à ce chiffre les 6,6% d’agent-e-s décédées à la suite d’une chute ou d’une noyade, d’un incendie, d’une explosion ou d’une avalanche.

- 5% des policier-e-s meurent du fait d’un accident de tir, soit au cours de leur entraînement, en raison d’un tir fratricide en mission ou en raison d’un « manquement à une obligation de sécurité d’un collègue ».

- 12% décèdent des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée à l’occasion du service.

- 18% font l’objet d’homicides avec arme.

- Enfin, les collisions, volontaires ou non, résultant d’une course poursuite ou d’un refus d’obtempérer, représentent 9% des décès.

Les policier-e-s et gendarmes meurent donc principalement à cause d’accidents.

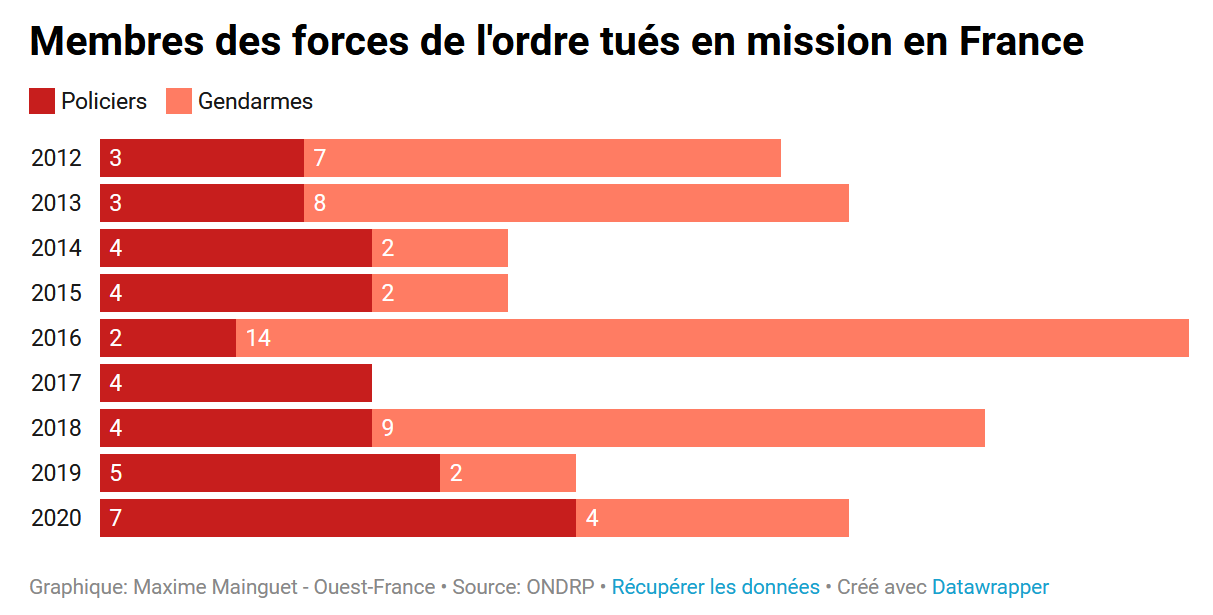

Quelques médias ont tenté d’apporter un peu de lumière sur ces chiffres. En mai 2021, suite à la mort du policier Eric Masson, Ouest France publiait un article intitulé « Combien de policiers et de gendarmes tués en mission en France ?« , suivi en juin par le Monde, qui titrait « Malgré les drames récents, on compte 2,5 fois moins de policiers morts en mission qu’il y a 40 ans« . En octobre 2017, France Info réagissait à la publication du nombre de décès de policiers et de gendarmes survenus en 2016, particulièrement important du fait d’une série d’accidents de la route et un crash d’hélicoptère : « En 2016, vingt-six policiers et gendarmes sont morts dans l’exercice de leur fonction en France« .

France Info cite la moyenne de 19 décès annuels pour les deux forces confondues (police et gendarmerie) entre 2012 et 2016, tandis que Ouest France évoque le chiffre de 15 à 25 décès chaque année, regroupant à la fois les décès « en service » et les décès « en mission ». L’article du Monde remonte aux années 1980, admettant que les sources sont lacunaires avant les années 1990, mais écrit que « le nombre de policiers morts en mission décroît sensiblement depuis les années 1980. Mais l’analyse des causes est riche d’enseignement : les morts violentes de policiers sont en diminution par rapport aux années 1980. Si le terrorisme a quasiment tué autant de policiers dans la décennie 2010 que dans les années 1980, le nombre d’homicides et d’accidents en mission diminue fortement ». Cet article donne la parole à Stéphane Lemercier, capitaine de police, chargé de cours en droit pénal à l’université de Montpellier et auteur de Victime du devoir, les policiers morts en service, publié en 2011, qui confirme que l’émotion suscitée par chaque décès dans les rangs des forces de l’ordre à tendance à amplifier le phénomène.

Le sentiment d’insécurité des policier-e-s, très présents dans les discours justifiant les violences policières, est en effet largement exagéré.

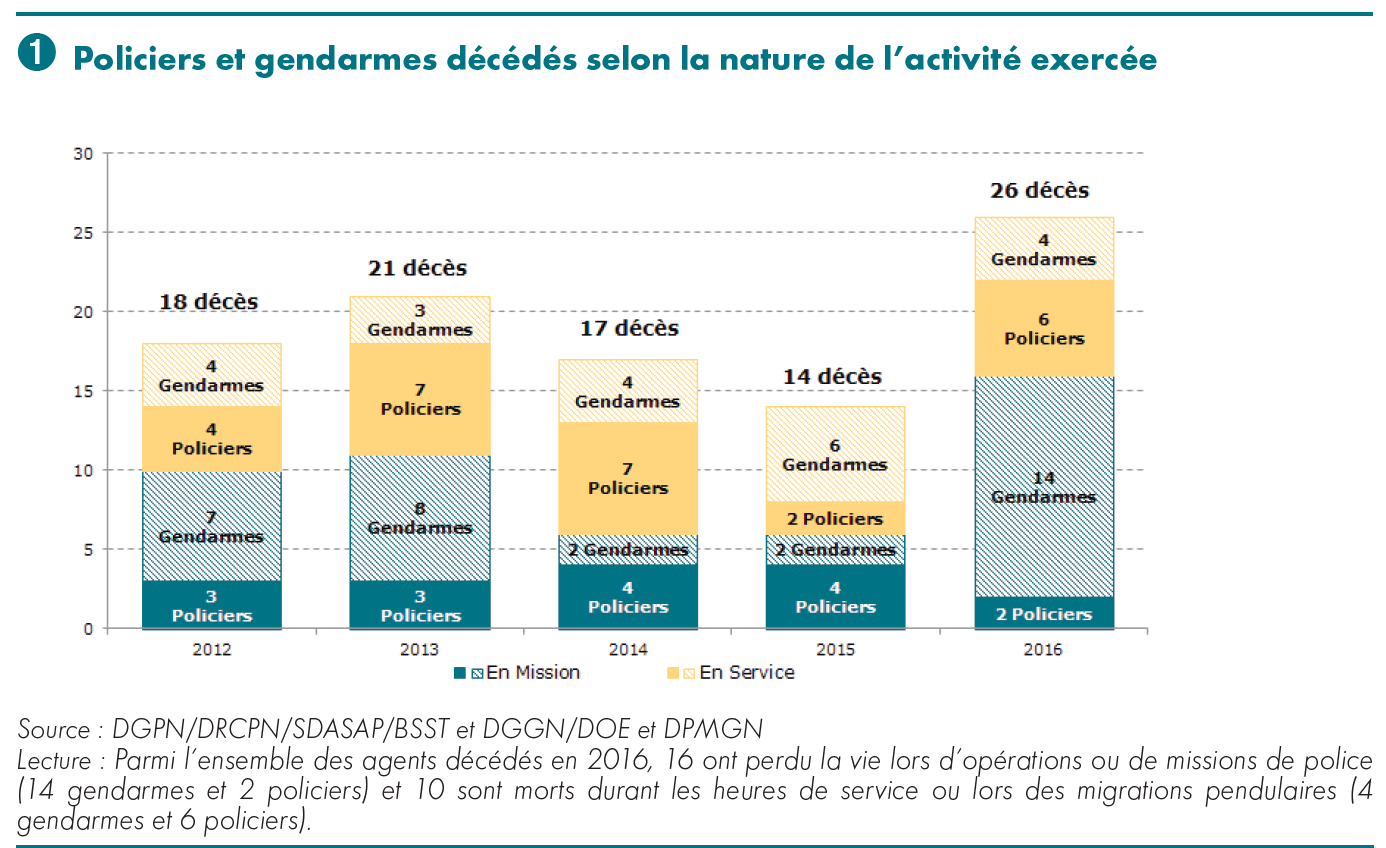

Policier-e-s et gendarmes décédé-e-s en 2016 (note de l’ONDRP)

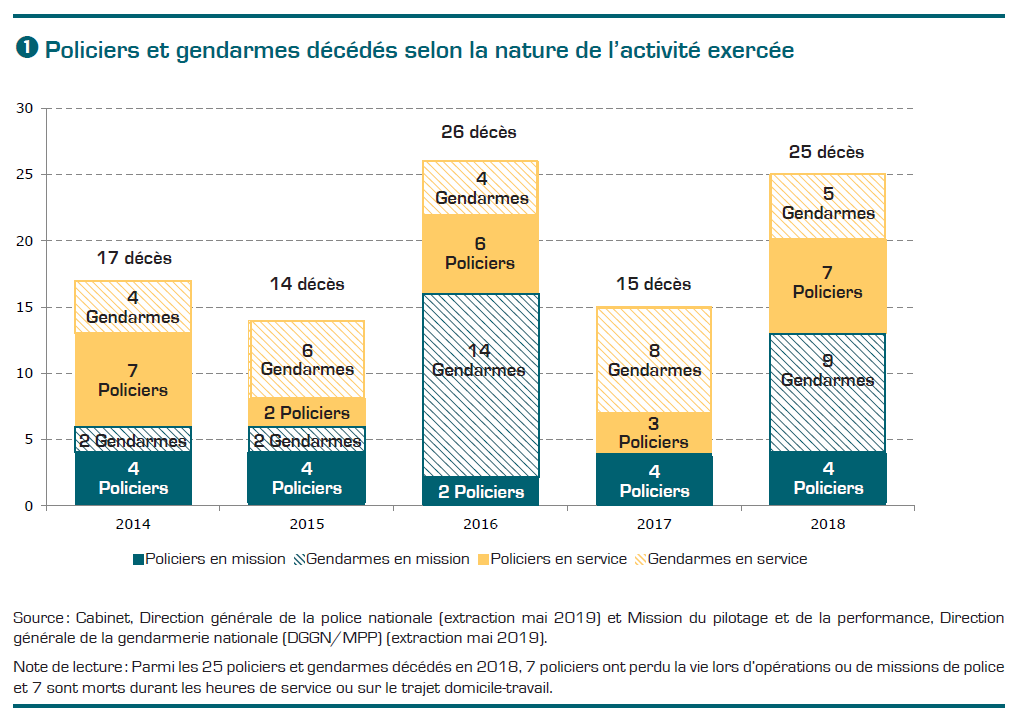

Policier-e-s et gendarmes décédé-e-s en 2017 (note de l’ONDRP)

Policier-e-s et gendarmes décédé-e-s en 2018 (note de l’ONDRP)

Des décès largement imputables à des « manquements aux obligations de sécurité »

On ne peut décemment justifier l’usage exponentiel de l’arme à feu lorsque la réalité de la menace est si peu établie au regard des statistiques : dix-sept agent-e-s tué-e-s en plus de 20 ans en raison d’un refus d’obtempérer, dont seules huit se trouvaient à pieds lors de l’accident, ce ne peut être ni une raison suffisante pour légiférer aussi dangereusement, ni une justification a posteriori de l’ouverture du feu.

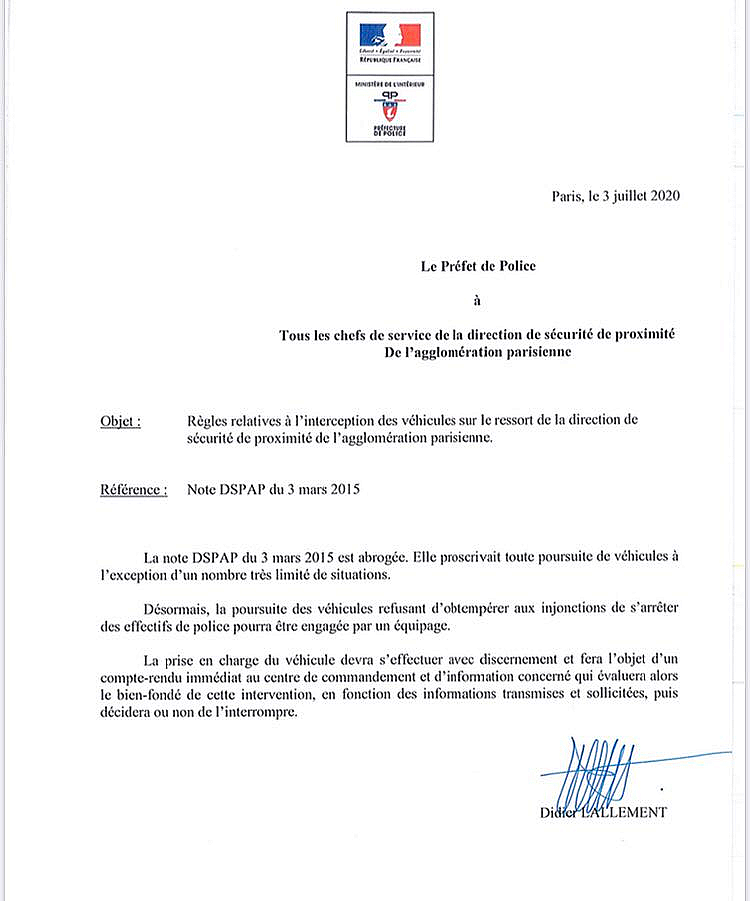

En filigrane derrière les nombreux accidents routiers se pose plutôt d’autres questions que celle de la menace représentée par des personnes tierces : que cela plaise ou non, les forces de l’ordre sont souvent responsables de leur propre mort. Il est intéressant de constater à ce propos que dans les cas de collisions mortelles dues à la conduite dangereuse des forces de l’ordre, la cause du décès n’indique pas un « manquement à une obligation de sécurité« . Et notamment, aucun débat sérieux n’a jamais été engagé quant à l’interdiction des courses-poursuites, qui sont responsables pour leur part de nombreux accidents mortels, autant pour les forces de l’ordre que pour le reste de la population. Pourtant, l’absence de nécessité est criante : on n’arrête pas une voiture en la poussant à accélérer son allure jusqu’à provoquer un accident. Malgré cette évidence, à Paris le préfet Lallement (connu pour sa folie répressive) a jugé au contraire nécessaire d’autoriser la pratique des courses-poursuites jusqu’alors proscrites par une note interne de la DSPAP du 3 mars 2015 :

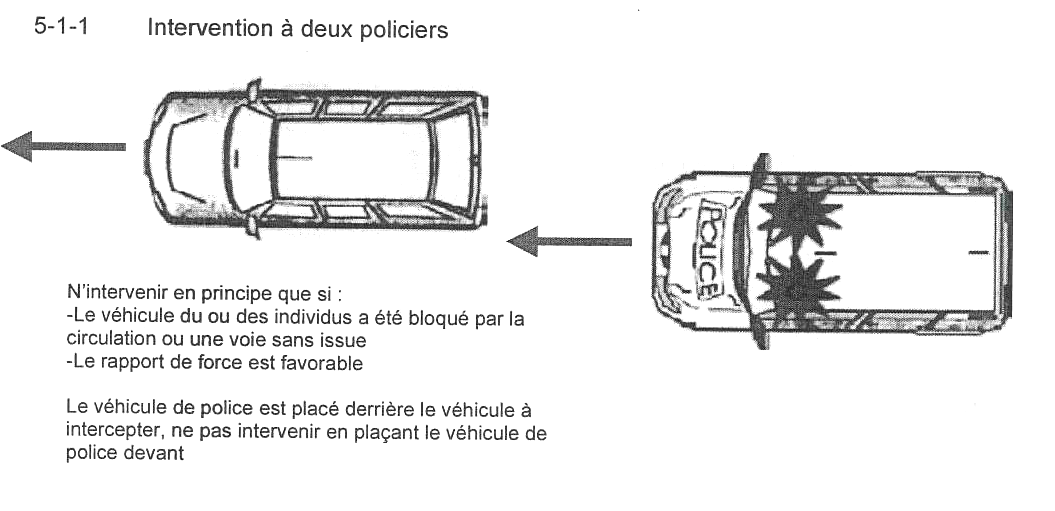

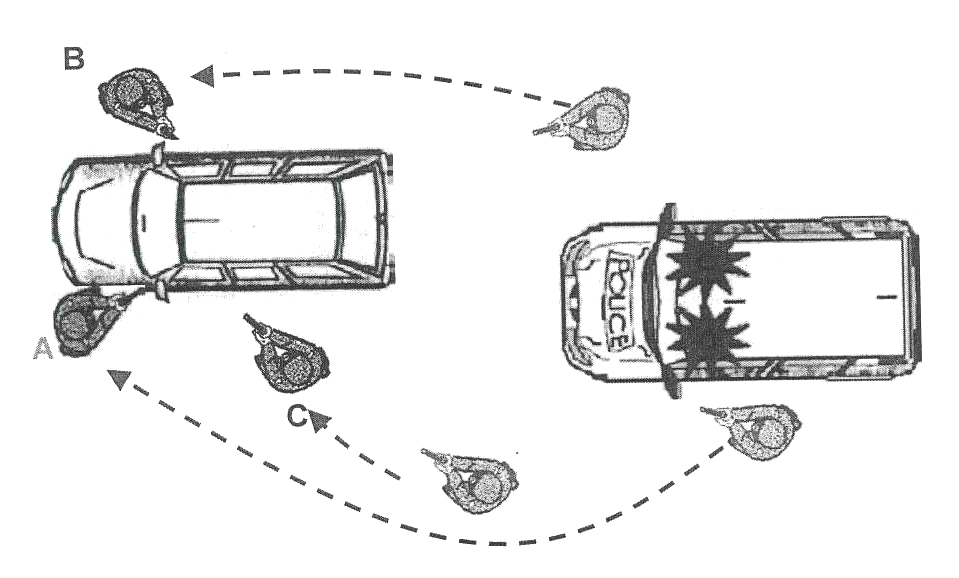

Par ailleurs, avant même d’engager une course poursuite ou d’ouvrir le feu sur un véhicule à l’arrêt, il existe un protocole très précis pour le contrôle d’un véhicule, qui implique plusieurs règles :

– Identifier le véhicule et l’arrêter pour procéder à son contrôle que si son conducteur obtempère aux injonctions, si il est bloqué dans le flot de la circulation ou si il est victime d’un accident ;

– Le véhicule de police s’arrête derrière le véhicule à intercepter de façon à laisser un espace suffisant entre les deux véhicules, légèrement décalé coté circulation, pour permettre ainsi de procéder aux interpellations dans des conditions de sécurité satisfaisantes ;

– Sortir du véhicule et se positionner autour du véhicule contrôlé de manière à rester protégé par le véhicule de police et à ne pas s’exposer sur la trajectoire potentielle du véhicule contrôlé ;

– Laisser le véhicule partir plutôt que de se mettre en danger, puis le signaler et interpeller le conducteur a posteriori.

MANUELS DE POLICE

Pour celles et ceux qui voudraient étudier en détail les protocoles d’intervention portant sur la légitime défense (au sens du code pénal, avant l’adoption de l’article L.435-1) et le contrôle de véhicules, vous pouvez télécharger les documents ci-joints en cliquant sur les images :

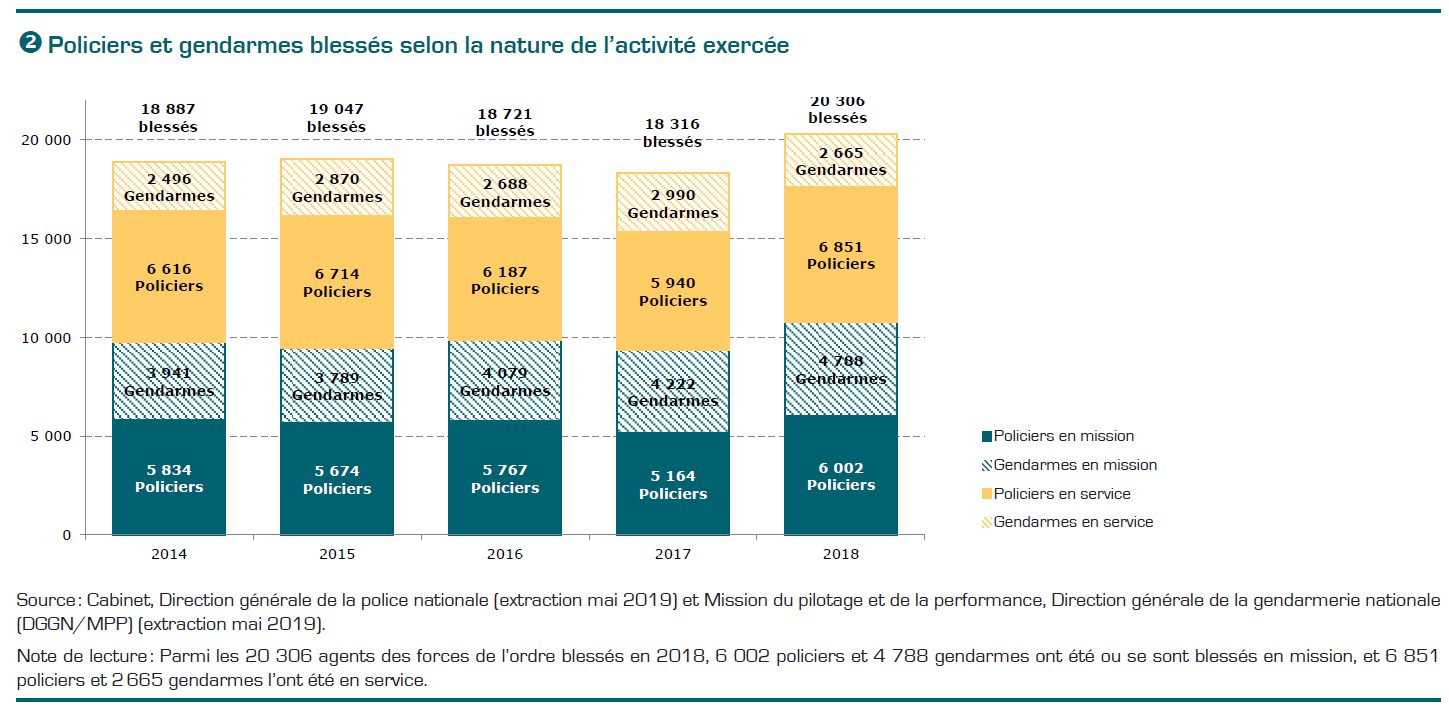

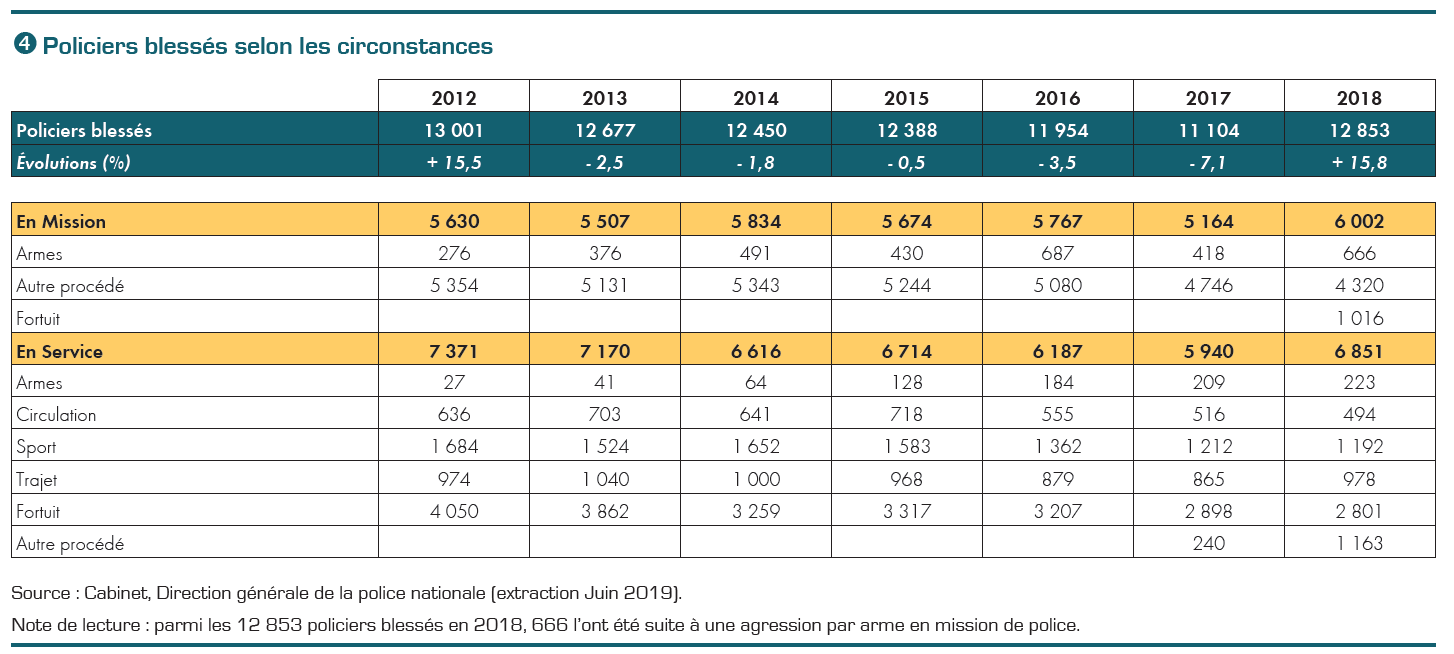

La carte joker des forces de l’ordre : l’emphase de blessé-e-s

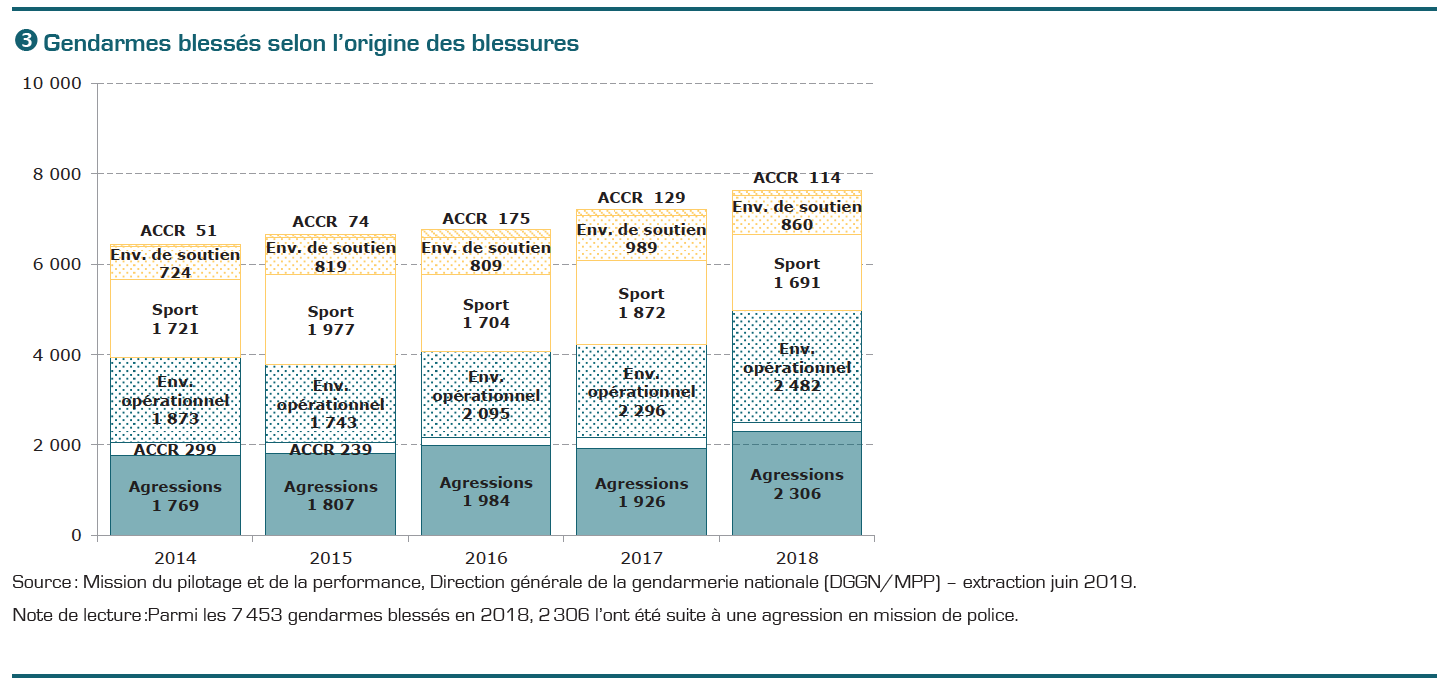

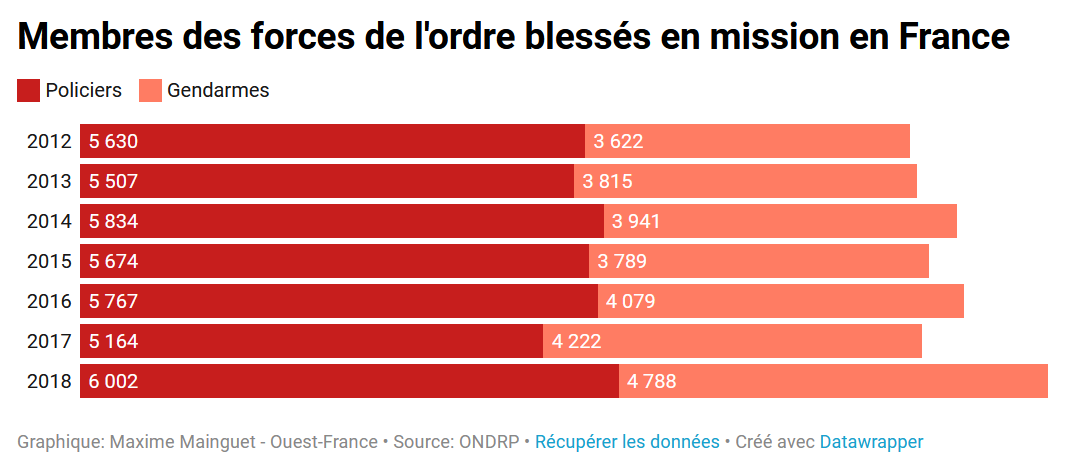

Dans les cas, rares, ou l’argumentaire policier est mis en défaut par ces éléments documentés relatifs à la mortalité des forces de l’ordre, les bonimenteur-e-s viendront spontanément brandir le chiffre des 18 à 20 000 agent-e-s blessé-e-s annuellement dans le cadre de leur service ou de leur mission, quitte à les présenter comme une armée de survivant-e-s et de héro-ïne-s. Cette botte de Nevers statistique est bien aisée à brandir, puisqu’on ne pourra que difficilement vérifier la réalité des faits qui se cachent derrière ces énormes chiffres. Ce que l’Observatoire National de la Délinquence et des Réponses Pénales (ONDRP) nous permettait néanmoins d’établir avant sa dissolution (le gouvernement Macron aime décidément dissoudre ce qui n’a pas été façonné par lui), c’est que près de la moitié des policier-e-s et gendarmes se blessent en service, tandis que la proportion de policier-e-s blessé-e-s et généralement deux à trois fois plus importante que les gendarmes.

Et lorsqu’on regarde de près le détail sur l’origine des blessures déclarées par les policier-e-s, on découvre également combien l’ampleur du phénomène doit être largement relativisée : 53 % des blessures sont contractées en service et non en mission, tandis que 91,5 % des blessures contractées en mission sont attribuées à d »autres procédés » que des armes, voires à des circonstances « fortuites ». Enfin, il est bien difficile de vérifier l’origine des 8,5 % de blessures par arme, notamment quant on sait que la notion d’arme « par destination » souffre d’une interprétation assez souple, mais aussi que près de 32% des tirs mortels sont d’origine accidentelle : qu’en est-il alors des blessures accidentelles par arme à feu ? Ne peut-on pas déduire que sur les 4220 blessures par arme comptabilisées entre 2012 et 2018 (soit environ 700 par an), plus d’un tiers sont de la même manière d’origine accidentelle (soit un peu plus de 200), et non le résultat d’agressions ?

Quant aux chiffres relatifs aux gendarmes, ils nous apprennent que seuls 7% des blessures contractées par les gendarmes seraient le résultat d' »agressions », ce qui est assez proches des 8,5% de blessures « par arme » déclarées par les policier-e-s. La notion d’agression mériterait également d’être passée à la loupe, mais on comprend à première vue qu’elle regroupe les blessures par armes, y compris les armes par destination, ainsi que les coups. Qui n’a jamais vu cette étrange expression dans les PV d’auditions de policier-e-s : « l’individu a armé son bras… »

Par ailleurs, il conviendrait d’ajouter à ces froides statistiques la réalité de ces blessures, notamment quand on a l’expérience des tribunaux et qu’on sait combien les policier-e-s et gendarmes bénéficient de certificats médicaux de complaisance, affichant des montants d’Interruptions Temporaires de Travail (ITT) surréalistes au regard de la nature des affections et blessures constatées : hématomes, contusions, torticolis, abrasions, entorses (l’ONDRP parle de « chutes, d’entailles, de piqûres, de pincements ou encore de contusions diverses »), sans compter les troubles psychologiques fantasques… Au même titre que les plaintes pour outrage et rebellion, tout expert des questions de police et de justice un tant soit peu objectif vous dira combien la traduction juridique de ces gérémiades fait l’objet d’un fructueux traffic : gagner des compléments de salaires et des jours de congés sur la base de violences supposément subies, rien de moins habituel pour les fonctionnaires en uniforme.

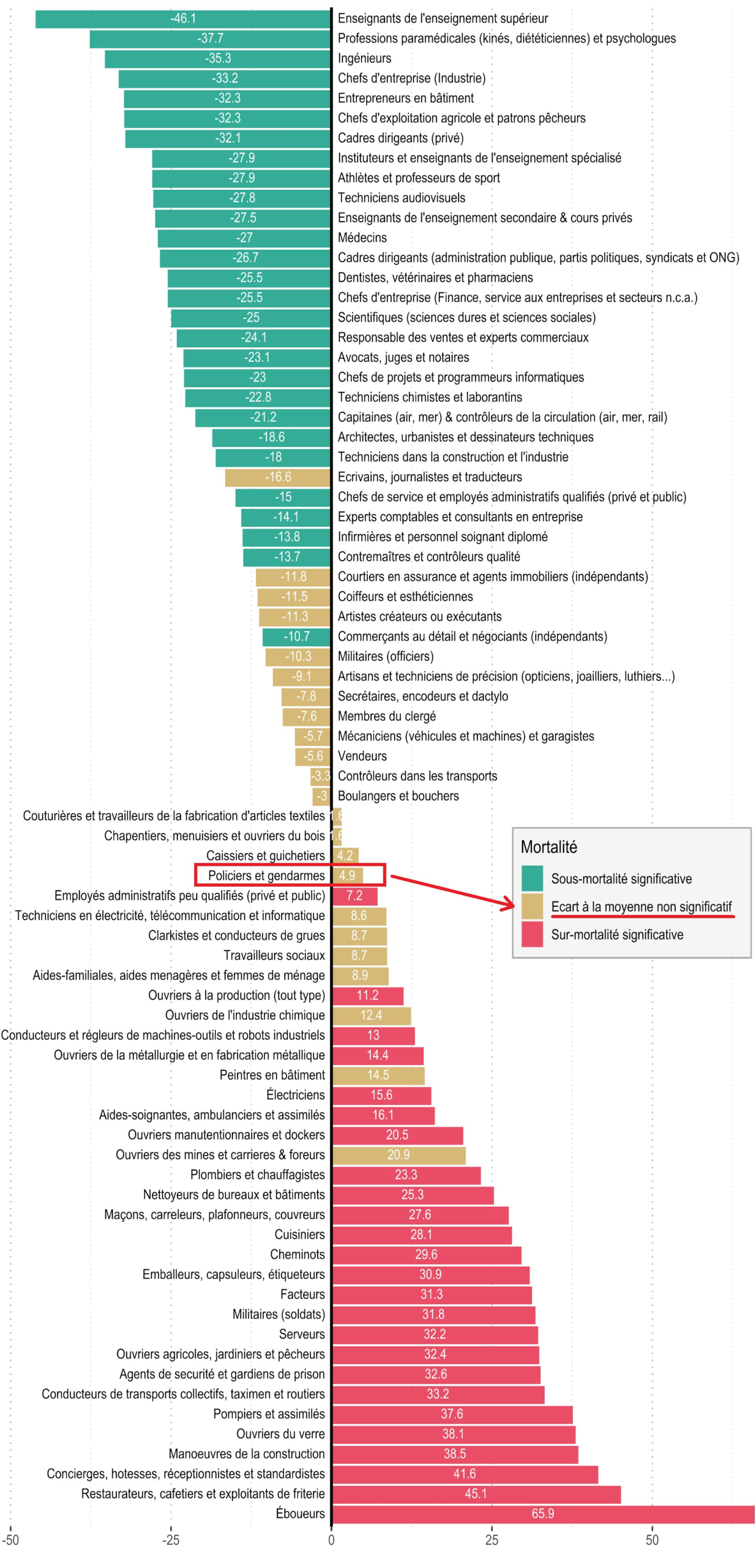

Enfin, et c’est sans doute là le comble de l’indécence, il faudrait rappeler que les métiers de policier-e-s et gendarmes* ne font même pas partie de la liste des quinze métiers les plus à risque, ce qui en dit long quand on voit le « temps d’antenne » prédominant accordé aux complaintes mortifères des forces de l’ordre par rapport à celui accordé aux milliers de travailleurs précaires dont le sort est nettement plus à plaindre (notamment au regard des budgets obscènes alloués au ministère de l’intérieur)…

—–

* Notons ici que la liste des quinze métiers les plus dangereux comprend la mention « militaire et gendarme », ce qui constitue un arrangement bien confortable avec les catégories de métiers, les gendarmes étant inclu-e-s d’office dans la catégorie « militaires », quand bien même iels remplissent des missions de police.

Le classement 2022 des 15 métiers les plus à risque en France

- Marin-pêcheur

- Élagueur

- Pilote d’avion

- Agriculteur

- Couvreur

- Ouvrier sidérurgiste et mines

- Ouvrier de maintenance

- Éboueur

- Chauffeur routier

- Ouvrier du bâtiment

- Militaire et gendarme

- Technicien en équipement nucléaire

- Démineur

- Bûcheron

- Manutentionnaire

Sources : recoupement des données de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) rattaché à la Haute Autorité de Santé, des rapports de l’Assurance Maladie sur les accidents du travail et de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

Pour info : combien y a-t-il de policier-e-s et de gendarmes en France ?

224 000

soit 1 pour 300 habitant-e-s (en 2019)

L’exemple BELGE – Graphique sur les inégalités de mortalité selon la profession, établi par l’Observatoire Belge des Inégalités* :

* certes la Belgique n’est pas la France, mais l’espérance de vie selon les métiers ne diffère pas tant que ça entre ces deux pays francophones et limitrophes.

Quelles sont nos conclusions ?

Ce qui devrait intéresser les journalistes et prédateur-ice-s télé lorsqu’iels invitent sur leurs plateaux de télévision des proches de victimes, ce serait donc plutôt ce que révèlent les ombres laissées volontairement dans les enquêtes préliminaires et dossiers d’instruction par les enquêteurs, les experts et les magistrats : témoins non auditionnés, contradictions dans les dépositions des auteur-e-s, disparitions des enregistrements vidéos, manipulation des expertises, destructions des scellés…

Et lorsqu’iels invitent des syndicalistes policiers, il pourrait être intéressant de les questionner à la fois sur le respect des protocoles élémentaires de sécurité, l’évaluation de la capacité de discernement des agent-e-s avant leur envoi en mission, ainsi que sur la réalité des chiffres mentionnés plus haut, puisque ceux-ci sont brandis si souvent pour justifier a posteriori les violences policières.

L’odieux procédé qui consiste à mettre dos à dos des victimes tuées et blessées, justifiant des morts par d’autres morts et des mutilations par des ongles incarnés, est bien un procédé initié par la police elle-même, ainsi que les bataillons de politiciens, de journalistes et d’experts en tout et n’importe quoi, qui détiennent le quasi monopole de la parole publique.

Non, les policier-e-s et gendarmes ne tuent pas parce qu’on les tue. Iels tuent parce que l’impunité leur est garantie par tout un ensemble de rouages que nous décryptons régulièrement lors de nos interventions publiques et que nous décrirons dans un prochain article.