Salle des fichiers de la préfecture de police de Paris (1950)

source : exposition « Fichés? » des Archives nationales

Compte moral, sommier, registre, répertoire, casier et finalement « traitement de données à caractère personnel » : le vocabulaire est foisonnant pour décrire l’arme de basse intensité qu’est devenu le fichier dans l’arsenal répressif. Le système disciplinaire du capitalisme sécuritaire a toujours eu besoin d’ingrédients techniques pour contraindre les corps indociles à la bonne marche de l’ordre social. Si les fichiers clients ou les « profils » prospèrent aujourd’hui dans le marasme du Big Data, l’État puissant, qu’il soit monarchique, impérial ou républicain, s’est toujours évertué à étiqueter méthodiquement ses sujets afin de préserver son pouvoir de domination.

L’informatisation effrénée des modes de vie depuis cinquante ans alimente une sorte de fatalité dans notre capacité à vivre avec cette toile d’araignée qui nous relie à la grande inquisition policière. « On est fiché partout, c’est trop tard, à quoi bon se révolter ? » On pourrait bien entendu différencier les fichiers dits « commerciaux » (liant les consommateurs aux marchands), qui reposent soi-disant sur leur consentement préalable, les « casiers » administratifs socialement contraints (liant les usagers aux administrations), incontournables pour obtenir une prise en charge ou une prestation sociale, et ceux strictement obligatoires de la répression. Mais quelle que soit la finalité d’un fichier, les arguments et les artifices déployés pour faire accepter leur omniscience se ressemblent et ont même tendance à se confondre. Ils participent tous d’une même logique disciplinaire : être « reconnu » par le système, au sens propre (identifié) comme au figuré (considéré).

Un rapport parlementaire d’octobre 2018 porte à 106 le nombre de « fichiers à disposition des forces de sécurité » — police, justice, prison, renseignement. Il y a les bases des données d’identification, d’antécédents policiers et judiciaires, ceux spécifiques à la police de l’immigration, les dossiers individuels de chaque lieu de détention, et puis les registres plus ou moins clandestins entretenus par les agences de renseignement.

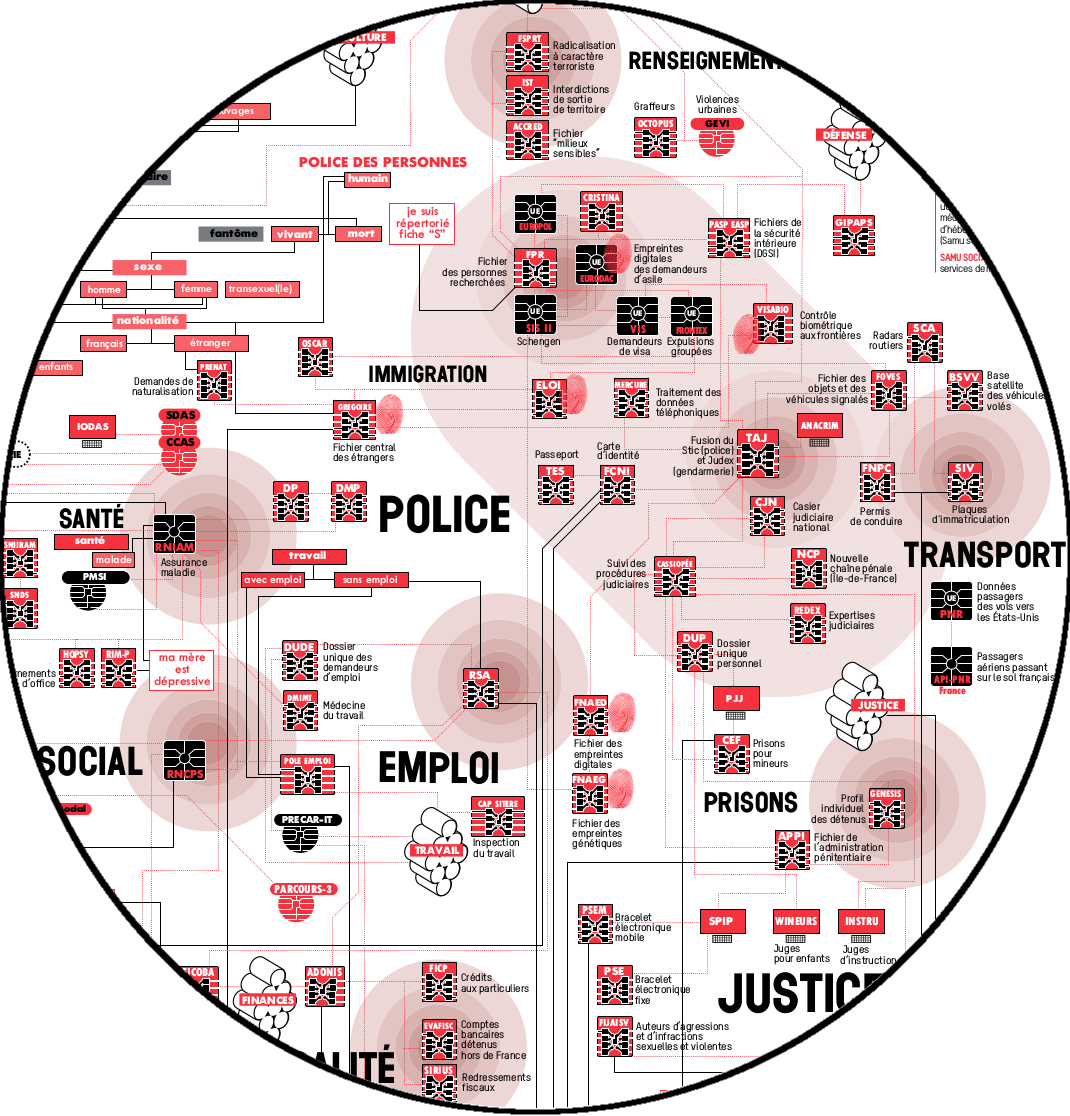

D’autres recensements assez fidèles des registres informatisés spécifiques à la répression ont été effectués par la caisse de solidarité de Lyon et publiés sur le site Rebellyon (mis à jour nov. 2021). La revue Z a réalisé une cartographie succincte dans son n°11 paru à l’automne 2017 (reproduite ici au format PDF) en élargissant l’analyse à l’ensemble des fichiers administratifs (éducation, santé, social, emploi, logement, transport…). Le supplément du Monde diplomatique « Manière de voir » s’en est inspiré pour publier la sienne en mars 2022 (à consulter ici : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/fichage).

À noter qu’en fonction des sources, la désignation de ces fichiers a pu changer en fonction de leurs mises à jour ou de fusions dans d’autres dispositifs.

Fichage – la French Connexion (Revue Z n°11, 2017) – la voir ici dans son intégralité

On peut les classer dans ces principales catégories :

Identification civile et policière

- TES, Titres électroniques sécurisés (biométriques) : fichiers des cartes d’identité et des passeports ; SNPC : fichier des permis de conduire

- FAED, le fichier de signalétique (empreintes digitales et photographies du visage) et FNAEG, celui des prélèvements biologiques. Reliés au TAJ. Partage possible au sein des pays de l’UE

- Fichiers de transports aériens comme APIS-PNR

Activités et procédures policières

- TAJ, traitement des antécédents judiciaires, (commun police et gendarmerie), gardés à vue, victimes et témoins ; relié aux FAED et FNAEG, comme au FPR

- FPR, personnes recherchées : outil de police judiciaire et administrative. Recherches selon des catégories décrites par une lettre (M, mineurs en fugue, V, évadés de prison, CJ, contrôles judiciaires, I, interdits de territoire, S, sûreté de l’État, etc.) ; la fiche S comprend plusieurs sous-sections (mouvances du radicalisme politique ou religieux) ; relié aux bases du renseignement (PASP, GIPASP, ACCRED, GEPRED…) et au fichier supranational Système Schengen (SIS-II) ;

- Fichiers de procédures: MCI (main courante informatisée), iGAV (gestion gardes à vue), logiciels de rédaction des procédures LRPGN pour la GN, SCRIBE pour la PN ;

- Autres outils d’identification : GASPARD-NG (signalements et photographies anthropométriques) ; LUPIN (uniformisation des procédures d’identification), utilisé par la police scientifique ;

Procédures judiciaires

- CJN : Casier judiciaire national, plusieurs paliers accessibles selon les administrations;

- CASSIOPEE (« Chaîne applicative supportant le système d’information orienté procédure pénale et enfants ») : fichier national de gestion et de suivi des procédures judiciaires, reliés à des sous-sections gérés par les juges d’instruction des différents pôles

- DUP : dossier de personnalité des mineurs, tenus par les juges des enfants et les agents de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse

- FIJAISV : Fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ; liens avec TAJ, FPR (obligations d’éloignement)

- PNIJ : plate-forme nationale des interceptions judiciaires (écoutes téléphoniques) ;

- Gestion du terrorisme : FIJAIT (auteurs d’infractions terroristes) ; reliés aux principaux fichiers d’identification et de renseignement

Prisons

- GENESIS : nouveau fichier central des personnes détenues (remplaçant du FND, fichier national des détenus), qui rassemble en son sein toutes les données du parcours carcéral (dont le statut « DPS », « détenus particulièrement signalés »), mais aussi des proches (correspondances et permis de visite)

- BIOAP : Identification biométrique des détenu·e·s (géré par chaque établissement)

- Fichiers des personnes sous bracelet électronique fixe (PSE) ou mobile (PSEM), c’est à dire géolocalisés en permanence

Immigration

- ADGREF, fichier central des étrangers résidents en France ; GIPI : procédures d’immigration

- LOGICRA : personnes migrantes placées en CRA ; ou encore GESTEL (ex-ELOI), personnes expulsées

- Fichiers européens : Visabio (demandes de visa, biométrique), Eurodac (empreintes digitales demandeurs d’asile), SIS-II (Schengen), PNR (passagers aériens)…

Police politique, renseignement

- Renseignement intérieur : PASP/EASPGIPASP (police nationale) ; GEPRED (services du renseignement territorial, ex-RG) ; CRISTINA et autres fichiers secrets de la DGSI ; ces services alimentent la section S du FPR

- Fichiers secrets du renseignement extérieur et militaire (DGSE, DRM, DRSD, et DNRED pour les douanes)

- ACCReD : Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données : dresse les profils de personnes habilitées à exercer en “milieu sensible”, croisement de 9 fichiers de police ou de renseignement (FPR, TAJ, EASP/PASP, GIPASP, FSPRT, CRISTINA…)

- Repérage de la « radicalisation » : FSPRT (signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste) ; GESTEREXT (gestion du terrorisme et des extrémismes violents, géré par la PP de Paris) ; CAR (fichier du renseignement pénitentiaire) ; ASTREE (suivi des jeunes mineurs en voie de radicalisation, géré par la PJJ); FIMPAT (mesures de police administrative / prévention des actes terroristes)

Nouveaux venus dans la nébuleuse :

- Gendnotes : application mobile de la gendarmerie pour automatiser les contrôles d’identité en croisant les fichiers FPR, ADGREF, TAJ, SNPC (permis de conduire) ;

- DataJust : expérience d’automatisation (par algorithme) de procédures d’indemnisation des préjudices corporels ;

- F2CO : fichier central de la criminalité organisée, remplacé celui des brigades spécialisées (FBS) de la police nationale ;

- ADOC : fichier des contraventions (code de la route), détourné pour ficher les contrevenants au confinement Covid comme aux usagers de stups mis à l’amende ;

- SI-VIC : système d’information des victimes, utilisé en cas de situation exceptionnelle, détourné dans les hôpitaux comme instrument de délation des manifestant·es blessé·es ;

- AEM : fichier biométrique du dispositif « Appui à l’évaluation de la minorité », qui fragilise encore plus la prise en charge des jeunes migrant-e-s.

À noter qu’en fonction des sources, la désignation de ces fichiers a pu changer en fonction de leurs mises à jour ou de fusions dans d’autres dispositifs. Toute cette quincaillerie informatique communique entre chacun de ses maillons selon des degrés divers : des bases de données ont parfois des interconnexions automatiques mais tout recoupement est possible entre toutes les sphères de l’administration.

C’est aussi le cas avec d’autres canalisations de secteurs disciplinaires comme l’éducation, le médico-social ou le travail et l’indemnisation chômage. À l’école, par exemple, le fichage débute dès l’âge de trois ans (maternelle), la scolarité obligatoire étant toujours fixée à six ans (élémentaire). Dès la première inscription, un identifiant unique (INE) est attribué à chaque enfant et pourra le ou la suivre ensuite durant toute sa vie professionnelle. Des dispositifs de suivi des « décrocheurs » sont automatiquement reliés aux services d’insertion et de Pole emploi. Des liens entre scolarité et délinquance s’établissent à travers le « Dossier unique de personnalité » (DUP), sorte de pré-casier judiciaire créé en 2015 qui marque un-e enfant dès qu’il ou elle se prend dans les mailles du filet policier. Étrangement absent du listing établi par les députés cités plus haut, le DUP est devenu l’engrenage central du nouveau code de la justice pénale des mineurs qui entre en vigueur en septembre 2021. Les fichiers des services sociaux sont eux aussi régulièrement scannés pour repérer des « fraudeurs » aux prestations, et la police judiciaire peut lancer des réquisitions à tout moment pour accéder à tous les dossiers individuels des services d’aide sociale ou d’hébergement d’urgence. Le fichier Si-VIC a montré que les hôpitaux pouvaient ficher, à leur insu, des manifestant-e-s bléssé-e-s en fonction des types de blessures ou des lieux d’intervention. Le diable bleu se cache dans les détails.

Réseau de syndicalistes fichés par la sûreté générale, 1905 (Archives nationales)

Notes blanches et cabinets noirs

Début décembre 2020, en plein débat sur la loi « sécurité globale », des décrets ont été publiés pour modifier trois des principaux fichiers du renseignement politique, ceux tirés des entrailles des Renseignements généraux : PASP (Prévention des atteintes à la sécurité publique), GIPASP (son équivalent pour la gendarmerie), ainsi qu’un fichier destiné aux enquêtes administratives (EASP).

Le type d’informations pouvant être collectées a été élargi à des notions plus floues (« opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales », au lieu de simples « activités » déclarées), il sera possible d’y inclure des données de santé censées « révéler une dangerosité particulière » (sur constats policiers et non médicaux), alors que l’idée est aussi de répertorier sur des personnes des « habitudes de vie » en scannant leurs activités en ligne sur les réseaux sociaux. Désormais, n’importe quel groupe ou mouvance susceptible de créer des troubles à la tranquillité publique peut avoir sa petite fiche. Et n’importe qui « entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites » avec de tels groupes peut aussi se retrouver agrafé au tableau de chasse.

À cette occasion, beaucoup ont découvert que la police — quel scandale ! — pouvait détenir de telles informations sur des gens seulement « suspectées », sans avoir à énumérer d’éléments matériels établis, encore moins de faits jugés ou condamnés. Et oui, ça s’appelle du renseignement ! La réforme de 2020 n’est rien d’autre qu’un retour aux sources du fichier EDVIGE d’origine, créé sous Sarkozy en 2008 quand il a décidé de dissoudre les RG et de rebaptiser la DST (devenue DGSI). Entre-temps, le fantôme des RG a refait surface : en 2014, la direction de la police nationale a décidé de créer le Service Central du Renseignement Territorial, qui regroupe donc les différentes directions départementales des ex-RG. Et comme chaque service se doit d’avoir son fichier perso, dans la foulée a été créé GEDRET, pour « Gestion électronique des documents du renseignement territorial », qui mouline les infos glanées par chaque bureau local pour les mettre à disposition des hauts gradés de cette basse police administrative.

Nul doute que GEDRET communique avec les autres canalisations de la police politique, PASP et GIPASP, comme avec la DGSI, chargé des anciennes attributions de la DST, qui gère jalousement son fichier CRISTINA (non déclaré, comme une douzaine d’autres). De nouvelles interconnexions s’établissent tout naturellement entre toutes ces cuisines de la tambouille policière selon le climat politico-sécuritaire. D’autant que les rejetons d’EDVIGE, rectifiés en décembre 2020, n’ont plus seulement comme mission de surveiller les « atteintes à la sécurité publique » mais aussi ce qui touche à la notion plus martiale de « sûreté de l’État », prérogative pourtant déjà assurée par la DGSI. Ces cuisines ont en tous cas les mêmes égouts.

En réalité, les ingrédients sont les mêmes, à savoir des données récoltées à la façon des fameuses « notes blanches » (que l’on retrouve aussi de manière synthétique dans les fiches S du FPR), des documents non datés ni signés censés décrire le comportement déviant ou subversif d’une personne ou d’un groupe, ramassis de lieux communs et/ou de fantasmes policiers colportés par une armée de barbouzes et leurs indics. Mis à part la dimension technique, rien n’a finalement changé depuis les « cabinets noirs » des derniers rois de France, il y avait le même genre d’inepties dans les registres secrets tenus par Fouché — perfide ministre de la police qui a sévi sous la république et sous l’Empire —, comme dans ceux de tous les premiers flics de France qui lui ont succédé.

Du casier judiciaire unique à la surveillance générale

Si on plonge un peu dans l’histoire, le premier fichier répressif que l’État se décide à officialiser par la loi, et non de manière clandestine, c’est le casier judiciaire. On appelait ça un « compte moral » sous l’ancien régime et un « sommier » dans la période post-révolutionnaire.

L’incarcération devient une peine à part entière à partir de 1789. L’État républicain, qui n’a jamais aboli le droit de propriété et l’a même renforcé, a besoin de légitimer un système répressif moins barbare que la justice cruelle et discrétionnaire de l’ancien régime. La loi du roi et des cardinaux pouvait se résumait ainsi : « au premier vol, le pilori ; au second, la pendaison ! ». Sans oublier la flétrissure, la marque au fer rouge des condamnés, d’abord une fleur de lys et ensuite une simple lettre (V pour vols, GAL pour les déportés aux galères, T pour travaux forcés, M mendiants…). A peu près le même esprit que les catégories du Fichier des personnes recherchées.

Pour faire oublier ces châtiments corporels, il a fallu faire accepter la punition républicaine, à savoir l’incarcération : la prison devient ainsi une peine à part entière dans le premier code pénal voté en 1791. Mais la justice républicaine cherche d’autant plus à punir la récidive : les peines sont doublées. Car le principe c’est de réprimer moins les actes que les personnes ; l’important est de juger le criminel avant le crime. L’arrivée au pouvoir de Napoléon va se faire sentir : en 1802, le premier consul rétablit non seulement l’esclavage, mais également l’infamante marque pour inscrire « R » sur leurs épaules (abandonnée après la révolution, elle sera abolie en 1832), ensuite en 1810 le code pénal impérial impose, dès le second crime, la peine du « carcan » (exposé en public un collier de fer autour du cou) et inflige aux récidivistes soit le maximum de la peine, soit la peine immédiatement supérieure (articles 56 à 58). Cette obsession de traquer la récidive entraîne donc la nécessité de consigner les peines cumulées de chaque condamné·e dans un registre commun et accessible à toutes les juridictions : le casier judiciaire.

C’est bien entendu Bonaparte qui va s’en occuper : il va institutionnaliser ces registres d’antécédents judiciaires dans un autre code juridique, le code d’instruction criminelle de 1808 (ancêtre du code de procédure pénale) dans trois articles d’un chapitre titré « Du dépôt général de la notice des jugements » :

Article 600 – Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d’assises et spéciales, seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de 50 fr. d’amende pour chaque omission.

Article 601 – Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de 100 fr. d’amende, copie de ces registres au grand juge ministre de la justice et au ministre de la police générale.

Article 602 – Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies.

Dans son classique « Surveiller et punir », Michel Foucault désigne cette nouvelle quincaillerie comme « un système documentaire dont le repérage et l’identification des criminels constituent le centre » :

signalement obligatoire joint aux ordonnances de prise de corps et aux arrêts des cours d’assises, signalement porté sur les registres d’écrou des prisons, copie de registres de cours d’assises et de tribunaux correctionnels adressée tous les trois mois aux ministères de la Justice et de la Police générale, organisation un peu plus tard au ministère de l’Intérieur d’un « sommier » avec répertoire alphabétique qui récapitule ces registres, utilisation vers 1833 (…) d’un système de fiches ou bulletins individuels, qui permet d’intégrer facilement des données nouvelles, et en même temps, avec le nom de l’individu recherché, tous les renseignements qui pourraient s’y appliquer.

Surveiller et punir, 1975 (p. 286-287)

Des historiens présentent un certain Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894) comme « l’inventeur » du casier judiciaire. Disons qu’il en a conçu une architecture opérationnelle, car différents registres existaient déjà, mais les modes de classement rendaient la tâche complexe et inefficace pour les magistrats. Fils de bonne famille aristocratique, lui-même arrière-petit fils d’un des écuyers de Louis 15, Bonneville de Marsangy occupe la fonction de « magistrat du roi » à Reims en 1844 (sous Louis-Philippe, pendant la restauration) quand il publie son best-seller intitulé « De la récidive ». Voilà comment il présente sa belle idée (les passages en capitale et italique sont de lui) :

Aux yeux de la justice pénale, la seule considération personnelle qui doive déterminer l’atténuation ou la gravité de la peine, est celle des MÉRITES et des DÉMÉRITES du délinquant ; ou, pour parler la langue du palais, celle de SES MAUVAIS OU de SES BONS ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES.

Après avoir pesé le délit, le juge pèse l’homme ; et suivant le poids combiné de ces deux éléments capitaux d’appréciation, il élève ou abaisse la peine. Mais, pour que la sainte et difficile opération de l’arbitrage des peines soit exacte, il ne suffit pas que le juge soit juste et éclairé, — il faut que les antécédents du délinquant lui soient exactement et fidèlement connus ; sans quoi, l’un des termes de l’équation manquant, toute juste appréciation de la culpabilité devient impraticable. Alors, le bien et le mal, l’homme jusque-là honnête, et l’homme le plus profondément perverti, semblables à ces corps qu’on pèse dans le vide, auront la même pesanteur apparente ; l’œuvre de la justice sera viciée dans son principe ; sans le vouloir, on aura donné consécration légale et funeste à ce vieux brocard des juges aveugles : Que rien ne ressemble tant à un honnête homme qu’un fripon !…

De la Récidive, ou des Moyens les plus efficaces pour constater, rechercher et réprimer les rechutes dans toute infraction à la loi pénale, Tome 1, 1844, (source Gallica)

Lorsque la république reprend du service après la chute de la monarchie en 1848, le bon citoyen Bonneville de Marsangy lui livre sa petite merveille : un système ingénieux de triple copie des antécédents criminels et délictuels de chaque condamné. Deux dépôts généraux conservés aux ministères de la justice et de l’intérieur, et un autre registre individuel localisé au greffe du tribunal compétent du lieu de naissance de l’intéressé. Son casier judiciaire entrera en vigueur en 1850. Dans un petit précis daté de l’année précédente, Bonneville résume le fond de sa noble pensée sur les « repris de justice »:

Il faut à tout prix, dans le double intérêt de la moralisation et de la sécurité sociale, que jamais il ne soit possible à un repris de justice d’obtenir (…) les témoignages de considération et de confiance qui doivent être la récompense exclusive de la vertu » (…) Si surtout ils osaient venir dans nos clubs prêcher la révolte ou l’anarchie, je veux qu’alors l’autorité, fixant sur eux son œil sévère, leur fasse comprendre qu’elle connaît leur secret, qu’elle a sous sa main leur exacte biographie, et qu’ainsi avertis ils rentrent aussitôt dans le silence et l’obscurité dont ils n’auraient jamais dû sortir. Présentez-vous à l’émeute, et dites à l’un de ses chefs : « retire-toi, je te connais, tu es indigne d’élever la voix comme citoyen, car tu es un repris de justice ! » Vous le verrez aussitôt, comme je l’ai vu de mes propres yeux, se déconcerter, abjurer son audace, et sous un murmure unanime d’improbation, se perdre dans la foule et disparaître.

De la Localisation au greffe de l’arrondissement natal des renseignements judiciaires, 1849 (source Gallica)

Fiche anthropométrique de son inventeur, Alphonse Bertillon (1893, Archives nationales)

Marquages indélébiles

Il existe bien entendu un lien direct entre l’attention portée au pedigree judiciaire des condamné·e·s et la surveillance policière de tous-tes les autres. Cette logique est gravée dans le marbre du code de 1810 (merci qui ?) : tout-e condamné-e qui aura purgé-e sa peine se verra placé-e « sous la surveillance spéciale de la haute police de l’État » (sic). « Tous ceux qui, déjà passés par la justice pour des faits graves, sont légalement présumés devoir attenter de nouveau au repos de la société » (Foucault). Selon les cas, cette surveillance pouvait durer « pendant toute la vie » après la fin de la peine, et pour les auteurs de délits condamnés à plus d’un an, la simple récidive les plaçait sous surveillance entre cinq et dix ans (cf articles 47, 48, 49 et 59 du code pénal de 1810).

Il faut bien comprendre que la loi et ses règlements, en bricolant de nouvelles infractions, allongeant les peines ou en élargissant les cas de complicité ou d’incitation à les commettre, fabrique la délinquance et produit une population dont la police a besoin pour la combattre : les « repris de justice » (convertis en mouchards, indics, infiltrés ou encore « témoins sous X ») constituent une main d’œuvre malléable. Et pour garder un œil sur les condamné-e-s, il faut bien s’appliquer à scruter leurs entourages et leurs fréquentations : autant de suspects qui finiront par devenir coupables.

Le fichage policier institutionnalisé n’est rien d’autre que le prolongement de la surveillance napoléonienne des ex-condamné-e-s : le culte du soupçon l’emporte sur les faits et les actes. Preuve que la présomption d’innocence, pilier de l’État de droit, est un leurre. Il est facile aujourd’hui de se scandaliser du fameux « carnet B ». Créé en 1886 pour ficher de pseudo-espions étrangers, il a été détourné au fil des ans — surtout pendant la flambée anarchiste des années 1890 — pour traquer militants politiques ou penseurs séditieux de tous horizons, et ce jusqu’en 1947. Aujourd’hui rien n’a changé, le soupçon est toujours roi.

Le FPR est l’exemple type du casier monstrueux. Créé en 1969 par la gendarmerie, il recense 600.000 personnes et est consulté 100.000 fois par jour (chiffres 2018), notamment lors de n’importe quel contrôle de police, dans la rue ou sur la route. Un fourre-tout à trois dimensions, reposant sur des actes de police judiciaire, des décisions administrative et de soupçons colportés par le renseignement. On mélange des signalements judiciaires de restriction de territoire avec des « oppositions » administratives. Des catégories très ancien régime comme A pour « aliénés », M pour « mineurs en fugue », E pour « police générale des étrangers », ou encore D pour « Déserteurs et insoumis » (au service militaire), un classeur qui n’est plus alimenté (parait-il) mais qui recèle encore 600 petites fiches.

Les fiches S, qui concernent environ 30.000 personnes « menaçant la sûreté de l’Etat » (des hooligans aux militants radiaux de tous poils), sont alimentées à 80% par la DCRI, le reste par le renseignement territorial. Il est possible que des maires soient informés de la présence d’un individu « fiché S » sur son territoire. Malgré un intense lobbying, la loi sécurité globale n’a pas autorisé la police municipale à accéder au FPR. Cela ne saurait tarder.

Il n’y a pas que les fiches du renseignement intérieur ou la fameuse « fiche S » qui stigmatisent et discriminent les « mauvais » des « bons citoyens ». Prenons simplement le premier maillon dans lequel tout justiciable est susceptible de tomber dès la première garde à vue : TAJ pour « traitement des antécédents judiciaires », qui recense suspects (« mis en cause ») mais aussi témoins et victimes. Disons d’abord que le terme est trompeur : il s’agit d’antécédents purement policiers, car le TAJ ne recense que des actes opérés par la police. Son ancêtre s’appelait le STIC, « système de traitement des infractions constatées », autre arnaque sémantique qui détournait la réalité ( elles ne sont pas constatées mais « présumées »).

Le TAJ et tous ses avatars ne reflètent rien d’autre que l’activité des policiers ou des gendarmes, qui restent seuls juges de l’opportunité d’interpeller des personnes avec la rigueur qu’on leur connaît pour cibler les mêmes populations précaires, racisées ou protestataires à longueur de journées.

Le TAJ n’est qu’un outil de mesure du travail de la répression. Il est pourtant exhibé devant les tribunaux, dès le stade du flagrant délit en comparution immédiate, pour « colorer » le dossier du ou de la prévenue dans un sens qui ne sera jamais à son avantage : il apparaît tout à fait normal aux magistrats de commenter à l’audience le nombre de ses inscriptions au TAJ !

D’ailleurs la même logique est de lister les mentions du casier judiciaire et d’en tenir compte pour prononcer la peine alors que cela n’a rien à voir avec l’acte jugé. Le summum de la scélératesse policière est de produire devant les magistrats — y compris lors de ces mêmes audiences de comparution immédiate — des éléments tirés d’une fiche S pour charger la personne poursuivie. Ce qui est d’ailleurs complètement stupide quand on sait qu’une telle fiche mentionne toujours cette formule : « Ne pas attirer l’attention. (…) Ne pas aviser l’intéressé de l’existence de la présente fiche. N’en faire ni mention, ni copie en procédure, dans un document ou dans un autre fichier. »

Ficham ad vitam

Être « favorablement connu des services » apparaît donc comme une peine à part entière, une flétrissure qui touche les corps pour ne plus les lâcher. Difficile de ne pas voir dans tout ça une extension douce de la fameuse « marque » au fer rouge qui mutilait les condamnés pour les inciter à ne plus recommencer : de nos jours, être fiché par les deux bras de la répression d’État est presque indélébile quand on voit le parcours du combattant qui consiste à contester son inscription et la faire effacer. Le TAJ n’y fait pas exception. On imagine que si l’affaire qui nous a mené au poste n’a eu aucune suite judiciaire, l’effacement devrait être automatique. Mais pas du tout : en cas de relaxe (donc de jugement visé par des magistrats), l’effacement est « de droit » en théorie ; mais si l’affaire a été « classée sans suite » (le procureur estimant que cela ne méritait aucune poursuite), l’effacement peut être refusé, confirmant le vieux refrain « il n’y a pas de fumée sans feu ». Restent donc dans le fichier les éléments constatés par le premier policier interpellateur, pour une durée indéfinie. Car dans tous les cas, la loi donne au procureur de la république le droit de décider, en dernier recours… de ne rien effacer. Toute cette mécanique est donc conçue pour nous marquer indéfiniment.

Dernière innovation : les « rappels à la loi », pourtant synonymes de classement, peuvent désormais être conditionnés à des interdictions de territoire pendant plusieurs mois. Version moderne du bannissement, prononcé par le seul procureur, sans procès ni recours. La mesure s’inscrit au TAJ à l’issue de la procédure, mais cela entraîne aussi une mention au FPR pour signaler la mesure d’interdiction. Bon prétexte pour retenir la personne plusieurs heures — même si elle a expiré depuis longtemps, car le fichier ne se remet pas à jour automatiquement.

Le contrôle des populations commence par l’état civil et de tous ses avatars : en premier lieu le NIR (numéro d’inscription au répertoire de l’Insee, ou numéro de sécurité sociale), ainsi que les autres registres d’identification (pièce d’identité, passeport, permis de conduire, permis de séjour, etc.). La police a néanmoins besoin d’authentifier et pas seulement d’identifier les personnes qu’elle aura à traiter dans ses procédures. Lointains successeurs des fiches anthropométriques de Bertillon inventées au début du 20ème siècle, les deux fichiers centraux de l’identité policière, FNAED et FNAEG, contiennent des données biométriques, traces intimes et numérisées propres à chaque être humain : empreintes digitales et photos du visage pour le FAED, et prélèvement ADN pour le FNAEG.

Si le silence est un droit pour la personne auditionnée, la justice va chercher à faire parler son corps à sa place. Pas par la force, par la persuasion punitive : le refus de prélèvement est un délit. Il arrive donc qu’une garde à vue ne se termine sur aucune poursuite ou que la justice nous relaxe, mais le refus d’intégrer volontairement les bases de données est punissable de manière distincte et continue.

Après une condamnation, pour les personnes qui ont refusé de se prêter au jeu, le châtiment est de se faire prélever ses empreintes de force, en utilisant la contrainte. Les durées de conservation sont de 40 ans pour les condamnés, et de 25 pour les suspects. Durées considérées excessives par plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, que l’État s’empresse de ne pas respecter. Quant aux demandes d’effacement lorsque les faits sont inexistants ou prescrits, elles sont possibles mais si contraignantes que le marquage tend à devenir permanent. Il faut par exemple demander par écrit l’effacement pour chacune des « mentions » (une arrestation vaut une mention)… D’où l’intérêt de refuser le prélèvement même si on l’a déjà accepté une fois, par inadvertance ou naïveté. Autant ne pas rajouter de nouvelle inscription et enrayer un tant soit peu la machine.

Les algorithmes de reconnaissance faciale et la dissémination d’objets volants filmant tout ce qui bouge dans l’espace public, les boites noires ou valises IMSI-catcher qui aspirent les données internet et téléphoniques sans filtre, tout ça va encore étendre la toile. Mais notre principal ennemi, c’est notre capacité à participer à notre propre catalogage, tout est construit et raconté autour de nous pour nous faire baisser la garde. L’objectif étant de nous faire accepter le petit flic qui sommeille dans nos têtes. Les méthodes d’acception sociale travaillent sur nous et nos compromissions pour nous déborder, nous envahir, nous divertir. Les instances de contre-pouvoir, parlementaires comme administratives, sont des engrenages de la machine panoptique, elles nous conditionnent à adhérer au marasme. Quel est le seul pouvoir de la CNIL face un fichier tentaculaire ? De publier son « avis » le jour même de la création du ficher. Avis purement consultatif. Comme une pilule de tranquillisant, s’immisce l’idée que la surveillance est elle même sous contrôle « démocratique ».

Il est encore temps de tout faire pour circuler sous les radars, de se réapproprier l’art de l’esquive et de la dissimulation. De limiter au maximum notre exposition sur les grandes plateformes internet, de multiplier les identités factices, de chiffrer nos échanges et nos appareils, bref de rester ingouvernable et de dire merde à tous leurs fichiers.

—

NB : article mis en jour en décembre 2023. Pour aller plus loin, consultez notre guide « Comment s’extraire des fichiers policiers » dans notre page « ressources ».

Fiche de Jean-Jacques Liabeuf, « tueur de flics » (Archives nationales)