Rebecca Solnit, Ces hommes qui m’expliquent la vie, 2018

Sexisme systémique : comment l’institution se fait complice

question de leur légitimité : comment peut-on confier des affaires de violences sexistes et de viols à des flics eux-même violents, ou en tout état de cause, à une institution totalement incapable de se prémunir de l’existence en son sein de multiples agresseurs et violeurs ?

Elle s’était défendue d’une gifle.

Toujours est il que la société, et par conséquent les forces de l’ordre, partent systématiquement du postulat que tout pourrait n’être qu’invention et qu’il faut protéger l’homme de fausses accusations qui nuiraient à sa réputation et à sa vie.

Lorsque la personne souhaite entamer une procédure, ce premier contact avec le commissariat est nécessaire et constitue bien souvent une violence institutionnelle qui va reste ancrée dans la mémoire des victimes. Cette étape est considérée comme obligatoire si l’on espère une mise en marche de la machine judiciaire (médecin légiste, avocat.e, jugement ou autres demarches administratives, visant à faire reconnaître sa qualité de victime et obtenir des indemnisations par exemple).

car la légitimité de la victime et de son témoignage est soumise au bon jugement de la police ou de la gendarmerie, dans la mesure où l’agent qui auditionne la victime a le pouvoir de qualifier juridiquement l’infraction et de désigner le texte du code pénal applicable. Certains récits ne donneront donc lieu ni à une plainte ni à une main courante. Une requalification peut être effectuée à la demande du procureur.

Le paroxysme du mépris de l’institution à l’égard des femmes est atteint lorsque la victime de violences sexistes se retrouve elle-même mise en cause, voire arrêtée et violentée par les policiers censés prendre sa plainte (Nota Bene : une arrestation est toujours une violence).

C’est ce qui est arrivé à Emily, qui dans la nuit du 24 eu 25 juin 2019 est agressée par un homme qu’elle avait rencontré sur Tinder. Son affaire est relatée par Street Press et le Parisien :

Puis elle sera contrainte à un test d’alcoolémie, pour enfin patienter plusieurs heures sur place sans que sa plainte ne soit prise par qui que ce soit. Après un entretien téléphonique avec son avocat, Emily décide de rentrer chez elle et de revenir déposer plainte le lendemain :

Pour pouvoir qualifier judiciairement un viol, le procureur et les juges s’appuient sur trois éléments :

Tout ce processus interne polico-judiciaire ne consulte pas la victime. C’est sur la base des auditions menées que seront prises les décisions d’entamer ou non des poursuites, de qualifier de crimes ou de délits, et d’ouvrir ou pas une information judiciaire avec la saisine d’un juge d’instruction, qui a le pouvoir d’envoyer ou non l’agresseur devant une cour d’assises.

Autres situations complexes que la femme victime devra affronter : le rapport aux médecins.

Des témoignages ont mis en avant le fait que des médecins généralistes refusent d’établir des certificats circonstanciés qui reprennent le détail des lésions constatées ainsi qu’un descriptif de l’état psychique de la personne après son agression.

C’est donc un long parcours semé d’embûches qu’il est donné aux survivantes de subir si elles décident de s’en remettre à la justice. S’ajoute, à toutes les étapes du processus, la froideur psychologique des institutions à laquelle les victimes devront se confronter. Dans une logique patriarcale qui n’est plus à démontrer, les flics, procureurs, juges et médecins sont le plus souvent des hommes qui sont les seuls maîtres des “punitions” prononcées dans un système éminemment brutal et déshumanisant pour les femmes elle-mêmes et souvent complaisant avec les agresseurs.

– Un exemple récent de sexisme institutionnel –

Enfin, et ce serait un tort de ne pas l’évoquer ici, le paroxysme de la caution institutionnelle au sexisme et aux violences qui en découlent est atteint lorsque le haut de la hiérarchie de l’Etat, c’est-à-dire le gouvernement lui-même ou l’un de ses membres – de surcroît s’il s’agit du ministre de l’intérieur, « premier policier de France » – fait l’objet d’accusations sérieuses de viol ou de harcèlement sexuel.

Hélas, il ne s’agit pas ici d’une projection fantasmée au coeur d’une obscure dystopie, mais de la triste réalité depuis que Gérald Darmanin a été nommé au poste de ministre de l’intérieur le 6 juillet 2020. En effet, entre 2017 et 2018, trois plaintes ont été déposées contre l’actuel ministre pour « viol », « harcèlement sexuel » et « abus de faiblesse », suite à des faits remontant à 2009, alors qu’il était un jeune conseiller municipal de 26 ans. Les plaintes, adressées par la victime et son mari au ministre de la Justice, l’accusent d’avoir accepté d’intervenir dans un dossier – pour annuler une ancienne condamnation pour chantage de la victime – en échange de « faveurs sexuelles ». La victime dénonçait alors des rapports sexuels non consentis, donc d’un viol, puisque ceux-ci avaient été obtenus « par la surprise » (cf. définition juridique du viol). Sans surprise, les plaintes successives ont été classées sans suite, avant qu’un vice de forme ne contraigne un juge à réouvrir le dossier en juin 2020. Un mois à peine après, Darmanin était nommé ministre de l’intérieur, comme pour lui accorder l’immunité qui lui manquait…

Le juge a scandaleusement motivé le classement sans suite comme suit : « Le défaut de consentement ne suffit pas à caractériser le viol. Encore faut-il que le mis en cause ait eu conscience d’imposer un acte sexuel par violence, menace, contrainte ou surprise ». Si l’agresseur présumé se défend bien évidemment sur la base d’un imaginaire consentement de la victime, les échanges téléphoniques avec celle-ci a posteriori (révélés par Mediapart dans deux articles : 1, 2) démontrent de manière éloquente l’incapacité du premier policier de France à définir et comprendre la notion-même de consentement :

Le 27 octobre 2009, à 21 h 49, Darmanin écrit :

– ‘Libre pour prendre un verre? Gérald’.

– ‘Ne me contactez plus !!!!’, répond-elle.

– ‘Si tu veux, meme si jaurais aime prendre un dernier verre’. ‘Jaimerai que tu me rappelles sil te plais… Gérald’.Quelques jours plus tard, le 4 novembre, à minuit, Darmanin lui écrit à nouveau :

– ‘Bonne nuit a toi. Gérald’.

– ‘Oublie mon numero !!!!!!’, rétorque-t-elle.

– ‘Ok mais prenons un dernier verre’. »

Encore un homme qui ne comprend pas que non veut dire NON.

Quant au reste du Gouvernement, il fait preuve d’une solidarité sans faille envers son ministre de l’Intérieur, mettant en avant l’argument de la présomption d’innocence. L’innocence du ministre est pourtant d’autant difficile à croire lorsqu’on sait qu’il avait été accusé une première fois d’abus de faiblesse (le mot est doux) en 2018, pour des faits remontant à 2015 – lorsqu’il était conseiller municipal à Tourcoing – et qui évoquaient alors l’obtention de relations sexuelles en échange d’un emploi et d’un logement. La plaignante, bénéficiant entre-temps d’un logement social et d’un emploi public, s’était finalement rétractée.

Faut-il s’étonner que la culture du viol règne au sein d’une institution aux commandes de laquelle se place un violeur « présumé » ?

La violence structurelle des hommes de l’Ordre

- Le 30 Novembre 1994 à Niort, un fonctionnaire du commissariat est mis en examen pour « attentat à la pudeur » sur sa fille de 15 ans. Laquelle a tenté de se suicider. Il ne sera pas poursuivi pour viol qualifié. (Source la Nouvelle République du Centre Ouest 5 décembre 1994)

- Le 21 Octobre 1995 à Aix en Provence, un policier du GIGN est poursuivi pour un viol organisé par ses soins sur la personne de son ancienne maîtresse en compagnie de deux autres policiers. (Source Libération 25 Novembre 1995)

- Le 19 novembre 1996, un brigadier de police parisien est condamné pour des viols répétés sur la fille de sa compagne âgée de 10 à 15 ans au moment des faits. (Source Ouest France 22 novembre 1996)

- Le 22 Juin 1997, un CRS à la retraite est condamné pour viol et agression sexuelle sur une enfant de 11 ans qu’il avait accueilli à son domicile durant l’été 1996. (Libération, 23 juin 1997)

- Le 17 février 1998, un sous brigadier en poste à Beauvais est condamné pour avoir agressé sexuellement la fille de sa compagne durant plusieurs années (Source Le Parisien 18 février 1998)

- En février 2000, un policier du commissariat d’Evry tue et découpe sa femme gendarme en morceaux, en raison d’une dispute portant sur le fait qu’elle l’aie incité à demander sa mutation en île-de-France (sic).

- En décembre 2008, un policier en poste à Perpignan tue sa femme dans leur domicile familial, avant de retourner contre lui son arme de service.- En avril 2009, un policier soupçonné tue sa femme et ses deux enfants à Cabanac, près de Tarbes, et tente de se suicider avant d’être interpellé. Blessé, il succombe à ses blessures.

- Le 19 Janvier 2015, un policier des Sables-d’Olonnes est condamné pour « viol » et « agressions sexuelles » sur sa fille.

- En septembre 2017, un policier en poste à Paris tue avec son arme de service sa femme et ses deux enfants en pleine gare de Noyon avant de se suicider.

- En mars 2018,

- En octobre 2019, un policier d’Alès est jugé pour avoir tué de trois balles son ex-compagne au volant de sa voiture, après avoir bloqué son véhicule sur un rond-point.

- En janvier 2020, l’ex-directeur de la police municipale de Roubais est condamné à un an de prison avec sursis pour des violences conjugales commises sur quatre de ses anciennes compagnes.

- Le 2 février 2020, un policier en poste à Suresne se suicide après avoir tué sa maîtresse, elle aussi policière, à La Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines.

- Le 23 février 2020, un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) de Toulon tue sa compagne avec son arme de service dans la commune du Val, près de Brignoles dans le Var.

Dans un article très complet publié en 2018 par Mediapart, Sophie Boutboul revient sur une partie de son livre « Silence on cogne », enquête approfondie sur les violences conjugales commises par des hommes de l’Ordre, dans lequel elle relate le témoignage de cinq épouses de policiers et de gendarmes. Dans celui-ci, Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, livre son analyse : « La violence est toujours une question de pouvoir, d’assujettissement. L’uniforme, l’arme et le fait que les policiers et gendarmes soient garants de l’ordre public les placent notamment en situation de puissance. Il y a en plus une présomption de bonne foi de leur parole. Les femmes violentées intègrent ce que leur compagnon leur dit, que c’est lui qui sera cru, qu’il va intercéder dans la procédure… »

Sans surprise, la presse régionale relate régulièrement les affaires de violences conjugales impliquant des policiers ou des gendarmes avec un légèreté déconcertante, s’employant le plus souvent à relativiser la gravité des faits, à mettre en avant l’exemplarité professionnelle de l’agresseur, voire à le présenter comme vulnérable ou sur la voie de la repentance [1, 2]. On est bien loin des gros titres piétinant la présomption d’innocence quand il s’agit de « personnes connues des services de police ». Pourtant, qui peut être mieux connu des services de police qu’un policier lui-même…

La récurence de ces violences, qui ne sont que la transposition dans la sphère privée d’une violence légale et légitimée au nom de l’ordre et de la sécurité publique, remet fondamentalement en question la probité d’une institution à laquelle

Récemment, la société française a semblé découvrir avec effroi les groupes Facebook ou Whatsapp réservés aux flics, dans lesquels un déchainement de violence verbale et d’insultes ouvertement racistes voire suprémacistes se superposent avec des MEMES glorifiant des homicides policiers.

Ces groupes ont été dénoncés depuis des années aux instances de contrôle des pratiques policières (IGPN/IGGN), évidemment sans suites. Récemment, un acharnement terrible s’était retourné contre une femme qui avait mis en lumière ces groupes, Amélie. Rappelons qu’Amélie a subi plus de deux ans de harcèlement policier, des violences sexistes, physiques, des menaces de viols et de mort : notre article à ce propos.

Cette toute puissance s’exercera forcément en premier lieu sur les premières victimes du système patriarcal : les femmes, les enfants, les personnes homosexuelles, transgenres, intersexes, travailleu.se.s du sexe… Violence qui s’abat avec plus de force dès que les victimes sont des personnes racisées, car cette toute puissance revêt forcément une dimension raciste et suprémaciste.

La hiérarchie des dominations est complexe. Citons la sale histoire de Christian Frey, ex-médecin chef de la police pour le Grand Est à Metz. Ce médecin s’est cru autorisé – car la culture du viol le lui a inculqué comme à beaucoup d’autres hommes – à effectuer de longues palpations mamaires et des parties génitales sur des jeunes recrues de la police lors d’examens de santé professionnels. Poursuivi par onze plaignant-es (neuf femmes et deux hommes) pour « agression sexuelles par personne ayant autorité », l’agresseur se justifiera au tribunal en mai 2019 d’une manière on ne peut plus éloquente : « Depuis quarante ans je fais comme ça et je n’ai jamais eu d’histoires ». Cette déclaration en dit long à la fois sur l’étendue du mal commis, mais également sur le sentiment d’impunité absolu de l’agresseur agissant sous couverture de l’autorité. On apprendra par ailleurs que le ministre Castaner avait été informé, mais qu’il n’a pas jugé utile d’intervenir…

- Saint Denis, 2003 – VIOLS COLLECTIFS SUR PROSTITUEES – Six policiers organisent à plusieurs reprises des séances de viols de prostituées avant d’être découverts par leur commissaire.

- Marseille, 2003 à 2005 – PROXENETISME – Quatre policiers sont poursuivis en 2006 pour avoir monté un réseau de prostitution

- Mulhouse, 2005 à 2006 – VIOLS COLLECTIFS SUR PROSTITUEE – Un policier, deux CRS et un agent de la police ferroviaire sont condamnés en 2010 pour avoir agressé sexuellement et violé à plusieurs reprises une prostituée sans papiers. Trois d’entre eux ont fait appel et sont de nouveau condamnés en 2012.

- Paris, 2009 – VIOL INDIVIDUEL SUR COLLEGUE – Un major de police est poursuivi en 2019 pour le viol d’une gardienne de la paix stagiaire de 25 ans dans les locaux du ministère de l’intérieur.

- Nice, 2010 – VIOL COLLECTIF SUR PROSTITUEE – Trois policiers sont accusés d’avoir violé une femme prostituée, avant d’être acquittés aux assises. Ils reçoivent un blâme pour relations sexuelles pendant les horaires de travail.

- Lyon, 2012 – VIOL COLLECTIF – Deux policiers du 7ème arrondissement de Lyon sont poursuivis pour avoir violé une étudiante en école de commerce qui se prostituait, en la menaçant de révêler son activité à ses parents.

- Paris, 2014 – VIOL COLLECTIF – Quatre policiers ont violé une femme de 34 ans dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres, deux d’entre eux faisant partie de la BRI seront identifiés et poursuivis.

- Charleville-Mézière, 2015 – VIOLS INDIVIDUELS SUR MINEURE – Le patron de la DGSI des Ardennes est poursuivi en 2019 pour avoir violé à plusieurs reprises une femme mineure âgée de 17 ans dans les locaux de police et lors d’une sortie en forêt.

- Sainte-Luce-sur-Loire, 2016 – VIOL INDIVIDUEL SUR COLLEGUE – Un gendarme de la compagnie de Pertuis (Vaucluse) est poursuivi pour le viol d’une collègue à son domicile avec l’aide d’un complice.

- Angers, 2019 – VIOLS INDIVIDUELS – Un policier de 50 ans du commissariat de la Roseraie est mis en examen pour viol et harcèlement sexuel, accusé par au moins huit femmes d’actes de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viol pour l’une d’entre elles. Il a usé de sa fonction pour obtenir de la part de personnes vulnérables des « faveurs sexuelles » et des rapports sexuels non consentis.

- Roubaix, 2021 – VIOL INDIVIDUEL – Un policier, délégué syndical, est accusé de viol. La victime avait déposé plainte, auprès du fonctionnaire, pour violences conjugales quelques temps auparavant. Puis, le policier a récupéré son numéro de téléphone dans le dossier de la plainte et l’a contacté à plusieurs reprises par sms. Devant l’insistance du policier, la femme a accepté de le recevoir à son domicile où le fonctionnaire l’a violée.

Les cas sont nombreux et symptômatiques de la culture du viol régnant dans les institutions, qui ne sont rien de moins que le reflet de celle régnant dans la société, à la seule différence près que les agresseurs bénéficient dans la police d’un statut leur permettant de se penser légitimes ou impunis. Ce qui frappe notamment, c’est le recours à des pratiques de viol collectif, qui rappellent le viol comme arme de guerre ou les « tournantes », tant médiatisées lors du règne de Nicolas Sarkozy [1, 2] et attribuées alors à une catégorie de population que l’opportunisme de droite de l’époque prétendait « karcheriser ».

Il y a dans cette forme de « viol punitif » une dimension émeutière (au sens étymologique du terme) qui interroge à la fois cette masculinité ensauvagée qui peut régner dans les groupes d’hommes en général, mais également les groupes d’hommes de l’Ordre en particulier.

Le corporatisme syndical et le sentiment d’impunité amènent des policiers à être témoins silencieux et finalement complices, sans avoir à participer activement aux violences en tant que telles.

Ces processus, conscients ou inconscients, semblent découler d’un mélange diffus fait de jouissance inavouée, d’adhésion passive et silencieuse, d’acceptation, voire d’une idiotie patente. En définitive, assister aux viols sans s’y opposer procède de la banalisation de la violence sexiste et de la domination masculine.

Ce que l’on constate également, c’est la prévalence de viols commis sur les personnes travailleuses du sexe (TDS) et les personnes de la communauté LGBTQIA+.

Nous ne souhaitons pas parler à la place des concernées et de fait nous ne ferons pas de suppositions quant aux raisons qui amènent les hommes de l’Ordre à violer préférentiellement des personnes TDS ou LGBTQIA+. Nous n’avons pas non plus envie d’analyser le cerveau détraqué de ces hommes violents mais apportons de part ces nombreux exemples un constat sans appel.

Nous pouvons seulement constater que dans leurs déclarations, lors des auditions et des audiences au tribunal, les agresseurs mettent en avant le caractère “consentante de facto” des personnes TDS qu’ils ont violé : ils estiment que le sexe tarifé constituent une invitation ou une incitation, le rapport sexuel étant perçu comme un dû et les corps comme étant à disposition.

C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir et d’agir collectivement pour s’affranchir du recours systématique aux institutions policières et judiciaires dans nos luttes car nous ne sommes pas égales face aux violences.

Fichage génétique et délits à caractère sexuel : le paradoxe policier…

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a été créé par la loi Guigou du 18 juin 1998, dans le contexte de l’affaire du violeur et tueur en série Guy Georges. Il ne concernait alors que les personnes condamnées dans des délits à caractère sexuel. Entre 2001 et 2007, six lois en ont élargi le champ à la quasi-totalité des délits.

La plupart des personnes qui se sont opposées au prélèvement génétique se sont déjà vues opposer le fait qu’elles se rendaient indirectement complices de viols, en n’acceptant pas d’être « blanchies » par cette grosse « machine à confondre les violeurs ». Cette remarque tout à fait déplacée et choquante, qui part du principe que toute personne est potentiellement coupable à moins de prouver son innocence, donc de se prêter au fichage et à la surveillance (même logique que le « si vous n’avez rien à vous reprocher » justifiant la vidéosurveillance généralisée), répond à la finalité même de ce type de fichier : pour être efficace, il faut que tout le monde y soit enregistré (c’est la théorie).

C’est sans compter deux bémols : le premier, c’est que la preuve génétique est faillible, comme plusieurs études l’ont démontré. La seconde, c’est que la plupart des fonctionnaires ne sont probablement pas inscrits au FNAEG, dans la mesure où pour être prélevé il faut avoir commis ou été suspecté d’avoir commis un délit, ce qui n’est compatible ni avec la fonction de policier (être fonctionnaire implique généralement de ne pas avoir été condamné), ni avec les logiques d’impunités régnant au sein de l’institution. On peut bien rétorquer qu’être suspecté ne signifie pas avoir été condamné, ni-même que cette condamnation soit inscrite au casier judiciaire – barrage pour l’accès à la fonction publique – mais en définitive chacun se doute que peu de policiers et de gendarmes sont en réalité inscrits au FNAEG, quand bien même ils auraient été, à un moment ou un autre de leur vie, suspectés d’avoir commis un quelconque délit, y compris mineur.

On en déduit que les forces de l’ordre, ayant autorité pour accomplir le fichage de l’ensemble de la population, sont une catégorie sociale exempte de tout soupçon, et donc exemptée de ce même fichage…

De toute façon, qu’on se le dise, il n’y a aucune logique rationnelle au fichage génétique : briser une vitre, dealer du shit ou voler dans un magasin ne signifie pas qu’on est un violeur en puissance…

La culture du viol doit être analysée comme un cadre de pensée et de comportement structurellement ancré dans la société, ainsi que dans la plupart des communautés qui la constituent. Le viol et sa culture font système par l’intermédiaire d’un panel d’arguments et de moyens mis à la disposition des hommes pour justifier leurs actes de violence sexiste et pour faciliter leur commission. Quand ces hommes sont habillés de l’uniforme, c’est l’institution elle-même – ou à minima la corporation à laquelle ils appartiennent, toujours avec la complicité active ou passive de leur hiérarchie – qui leur octroie les outils et arguments nécessaires à la réalisation et à la légitimation de ces actes.

En 2016, un père de famille de 28 ans portait plainte après avoir été violé à l’aide d’une matraque par un policier municipal lors de son interpellation le 25 octobre 2015 à Drancy, alors que les policiers le plaçaient de force à l’intérieur de leur véhicule dont les sièges arrière avaient été rabbatus. Le déni régnant dans la société actuelle pourrait nous amener à penser qu’il s’agirait d’un accident si ce type de faits ne se reproduisaient pas régulièrement. L’affaire Théo en 2017 est venu nous rappeler combien ces « glissements » de matraques ne sont ni exceptionnels ni fortuits : pour rappel, Théo était interpellé le 2 février 2017 à Aulnay sous Bois et violé à l’aide d’une matraque par l’un des trois policiers procédant à son interpellation.

Etonnament, il semblerait qu’on ait oublié que l’un des policiers mis en examen dans l’affaire Théo, le commissaire Vincent Lafon, avait déjà été mis en cause et condamné en 2008 pour avoir laissé ses hommes enfoncer un enjoliveur dans les fesses d’un homme interpellé le 19 février 2004. Extrait de sa voiture et tabassé, l’homme interpellé avait finit sur le goudron, pantalon et slip baissés, un cerceau d’enjoliveur entre les fesses. Bilan : un nez cassé, sept jours d’ITT. Les policiers l’avaient alors « menacé de sodomie ». La scène avait aussi été filmée… mais les images avaient été détruites, et la police des polices ne les a pas retrouvées.

Si l’on remonte dans le temps, on peut s’arrêter à une affaire qui s’est déroulée en octobre 1975 à Marseille, lorsque cinq policiers du SRPJ ont violé à l’aide d’une matraque une personne interpellée lors d’un interrogatoire, afin de lui extorquer des aveux : «Ils m’ont déshabillé et ont commencé à me frapper de coups de poing. Ils m’ont ensuite contraint de me courber, le torse plaqué contre le bureau. Deux d’entre eux me tenaient les bras et la tête. Un autre m’a alors enfoncé une matraque dans l’anus à plusieurs reprises. La douleur fut terrible. J’ai avoué tout ce que l’on me demandait d’avouer.». Notons que le 9 juin 1980, deux des cinq agents ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis et 5 000 francs de dommages et intérêts. En conséquence, plusieurs centaines de policiers ont manifesté à Marseille, avant que la cour d’appel de Montpellier n’apporte un point final, en janvier 1981, à l’affaire : elle a disqualifié les violences commises par les policiers en les considérant comme «légères» et a estimé donc que les faits étaient prescrits.

Les violences sexuelles exercées par la police sont pourtant loin d’être prescrites.

Je suis resté à cet endroit durant une dizaine de minutes. Je suis dans l’incapacité de vous décrire cette femme qui me paraissait jeune. Ensuite je fus ramené dans le couloir, et l’un des policiers a sorti son sexe et s’est approché de moi en disant « Tiens, suce-le » ; à ce moment là, j’étais à genoux. J’ai refusé tout en gardant la bouche fermée étant donné qu’il avait approché son sexe de mes lèvres. Devant mon refus, cet inspecteur a uriné sur moi, sur les conseils d’un de ses collègues. Après ces faits, je fus conduit dans un bureau et là, ils m’ont menacé de me brûler si je ne parlais pas. Devant mes réponses négatives, ils ont allumé deux chalumeaux, reliés à deux petites bonbonnes de gaz de couleur bleue. Ils m’ont fait asseoir et ont placé près de mes pieds, où je n’avais plus les chaussures, les chalumeaux, à une distance d’un mètre environ. Dans le même temps, je recevais des coups. A la suite de ces mauvais traitements, ils m’ont menacé tout en brandissant une seringue, de me faire une piqûre. Voyant cela j’ai déchiré la manche de ma chemise en leur disant « Allez-y, vous n’oserez pas » ; effectivement ils n’ont pas été au bout de leur projet.

Beaucoup plus récemment, un militant du mouvement écologiste Extinction Rebellion portait plainte pour viol à l’encontre de policiers de la BRAV, suite à des faits commis à l’occasion de la répression d’une action écologiste à Paris le 19 septembre 2020 : “Ils se sont tous mis sur moi et m’ont alors frappé au niveau des côtes puis dans le bas du dos. Alors que j’étais à terre, l’un d’eux a baissé mon short de bain et m’a mis un coup de tonfa (matraque, ndlr) dans le cul. J’ai essayé de me recroqueviller mais un policier a mis son pied sur l’omoplate pour me maintenir allongé à plat ventre. Il s’y est pris à deux ou trois reprises pour réussir à rentrer, puis un coup qui est entré dans l’anus sur plusieurs centimètres. Pendant ce temps, les autres m’envoyaient des insultes du genre ‘ça va te plaire petit pédé ».

Jusqu’à récemment, la « fouille à nu » lors du placement en garde-à-vue était une pratique courante qu’un certain nombre d’entre nous ont subi, et qui laisse un profond sentiment d’humiliation. La motivation de cette pratique barbare – qui se perpétue en prison malgré la loi pénitentiaire de 2009 qui les interdit – est la détection d’objets ou de drogues dissimulés dans l’anus : « Tu t’accroupis et tu tousses ! »

Dans un article à ce sujet, une personne détenue témoignait en ces termes de cette insupportable pratique : « Certaines nous faisaient prendre des positions illégales comme le squat qui consiste à vous faire accroupir penchée en avant et à vous faire tousser. Lorsque j’avais mes règles, il m’est arrivé que la surveillante me fasse attendre debout jusqu’à ce que le sang coule le long de mes cuisses.»

En dehors du cadre carcéral et notamment lors de contrôles d’identité sur la base de soupçons liés à la consommation ou la vente de produits stupéfiants, les fouilles prennent la forme de “palpations de sécurité” qui sont, dans de très nombreux cas, l’occasion d’attouchements et d’humiliations à caractère sexiste et raciste. Les formes les plus répandues sont les “mains dans le slip” pour effectuer des fouilles au niveau des parties génitales et de l’anus.

«Ils roulent doucement, parfois se posent au feu rouge et regardent s’il y a des gens qui fument du cannabis. Parfois ils contrôlent des élèves. Ils mettent des gants et regardent leurs parties intimes. Ce n’est pas violent en général. De toute façon, on est habitués quand on est arabes ou noirs.»

Un autre exemple suffira sans doute à laisser imaginer l’étendue de ce type de pratiques, qui dépasse le cadre des banlieues et quartiers populaires : un manifestant témoignait le 12 décembre 2020, de façon fortuite à la caméra du media engagé Cerveaux Non Disponible, de l’agression sexuelle « ordinaire » qu’il venait de subir de la part d’un policier à l’occasion d’une fouille avec « palpation de sécurité » : « Le policier qui m’a fouillé m’a franchement fouillé le slip, le sexe, l’anus. »

En janvier 2021, une étudiante de la faculté de lettres de Nancy témoigne d’attouchements au cours d’un contrôle de police dans le cadre du confinement : « Au loin, j’ai vu deux voitures de police. Je n’ai pas cherché à fuir ou autre car j’étais en règle, j’avais un masque et une attestation valable. Lorsque j’ai donc commencé à avancer, un policier est arrivé et s’est mis directement devant moi. […] Un troisième policier est arrivé et il a commencé à me pousser contre le mur. J’ai eu très mal au dos et à la tête. Quand il a voulu me fouiller, je lui ai dit qu’il n’avait pas le droit car c’est un homme. Mais, il ne m’a pas écouté. Le problème c’est qu’il ne m’a pas fouillé. Il a touché mes formes, mes seins, mes fesses, mes hanches. Je n’ai pas essayé de me débattre, j’étais paralysée. »

Ce qui attire l’attention dans la suite donnée à cette affaire, ce sont les rétractations de la victime, et notamment le retrait de sa plainte, qui sera communiqué à la presse par le Procureur en ces termes lapidaires : « Elle a assuré à la police nationale que le contrôle s’est bien déroulé, sans incident et avoir été contrôlée par un policier homme et une policière qui avait procédé à une palpation de ses poches, ne pas avoir subi d’attouchements au cours de ce contrôle, ne pas avoir été bousculée ou violentée au cours de ce contrôle, ne pas souhaiter déposer plainte et ne présenter aucune blessure à la tête ou ailleurs ». On ne peut que s’interroger sur ce brusque revirement après un témoignage pourtant circonstancié. Il n’est pas à exclure qu’au regard de l’exposition médiatique, mais aussi par peur ou en raison d’éventuelles intimidations, des victimes refusent de se manifester ou se rétractent, notamment quand les agresseurs sont des policiers. La victime, dans le cas présent, est âgée de 19 ans seulement…

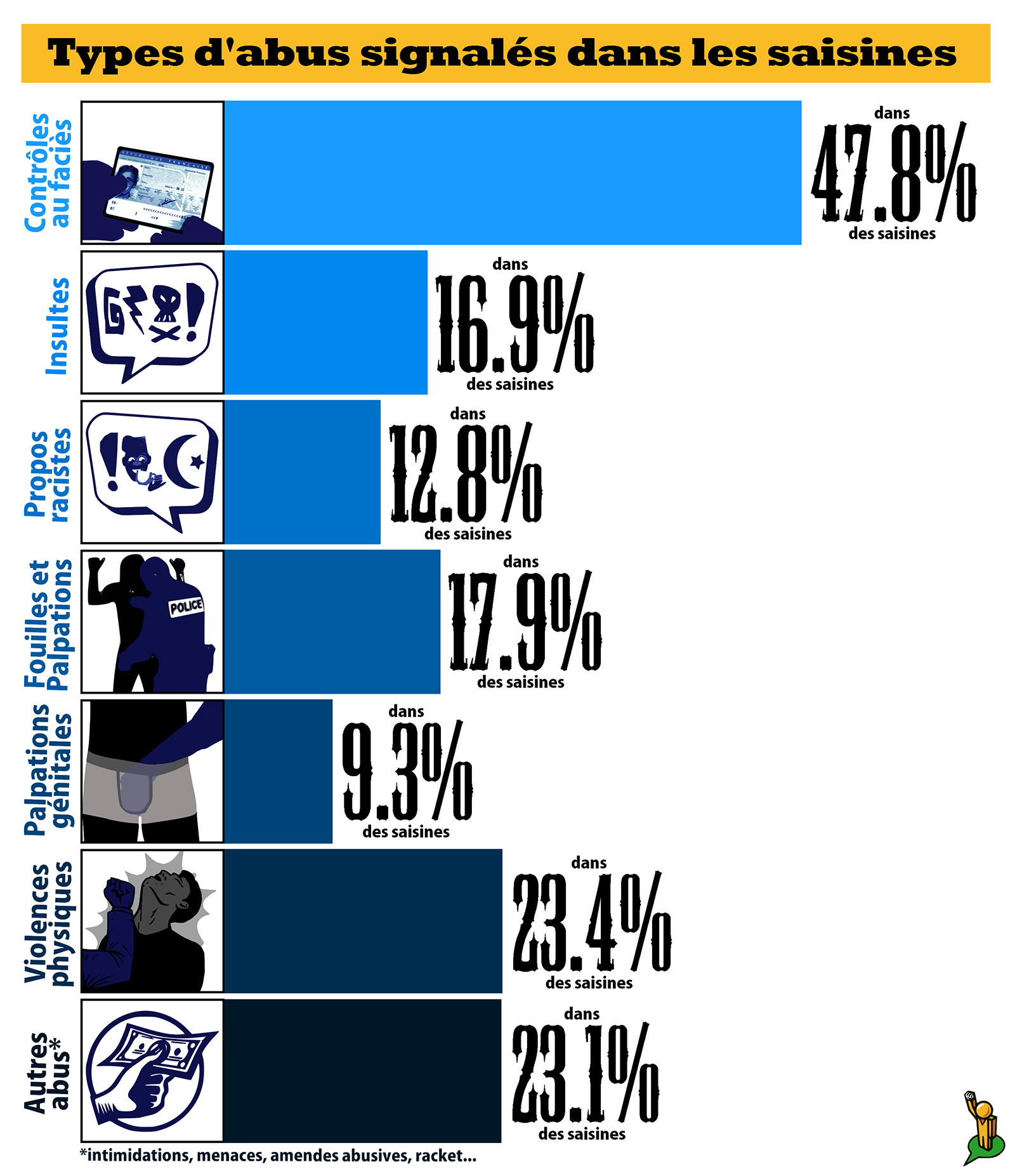

– Infographie du Collectif Stop le Contrôle au Faciès –

Immédiatement après le vote de cette loi, le harcèlement et les violences à l’égard de femmes musulmanes ont commencé à se multiplier (plus de 27 femmes verbalisées dans le seul mois qui a suivi les décrets d’application de la loi), comme pour servir de message à la fois aux femmes qui n’entrent pas dans les standards et normes que la société française impose, ainsi qu’à des communautés entières de populations perçues comme allogènes. Quelques exemples d’affaires :

- En 2011 à Paris, deux femmes portant le voile sont interpellées sur le parvis de Notre Dame alors qu’elles protestent contre la loi interdisant le port du voile.

- En 2012 à Marseille, le contrôle par deux policiers municipaux d’une femme portant un voile tourne mal lorsque des passant-e-s s’interposent.

- En 2013 à Trappes, un policier ayant participé au contrôle d’une femme portant un voile – qui a dégénéré et engendré plusieurs soirs de violences à Trappes au cours desquelles un jeune homme de 14 ans, Salim, a perdu un oeil à cause d’un tir de Flashball – a été placé en garde à vue par l’IGPN dans le cadre d’une enquête sur des faits d’«injures et incitation à la haine en raison de la religion», ouverte à la suite de deux plaintes déposées par des habitant-e-s de Trappes pour des propos islamophobes. Il avait entre autre publié sur son compte Facebook la photo d’un femme en niqab avec le commentaire « les femmes blanches sont les plus belles ».

- En 2016, un commissaire du Val de Marne félicite dans une lettre un policier après le contrôle d’une femme portant un voile et « l’encourage vivement à poursuivre dans cette voie, la seule permettant de sauvegarder les valeurs de l’Occident ».

- En 2018 à Toulouse, des policiers en poste au commissariat du Mirail interpellent une femme portant le voile alors qu’elle utilise des équipements sportifs et après qu’elle ai refusé de leur montrer son visage (les policiers jugeaient que la photocopie de sa pièce d’identité était de mauvaise qualité)

- En 2019 à Saint-Denis, des policiers interpellent au volant de sa voiture une femme portant le voile, accusée d’avoir commis un excès de vitesse, puis de les avoir invectivé, avant que son chien démuselé ne les attaque. Au cours de l’interpellation, filmée depuis un immeuble voisin, les policiers abattent le chien et extraient la conductrice de force de son véhicule (Nota Bene : les sources disponibles sont essentiellement celles du syndicat policier d’extrême droite Alliance et de la Préfecture de Police).

Ce que racontent ces contrôles, qui s’accompagnent souvent d’altercations, c’est leur dimension profondément discriminante : ne sont ciblées que des femmes, majoritairement musulmanes. Au delà de la question philosophique du voile en tant que vecteur d’oppression ou résultant d’un choix libre et conscient (controverse qui ne trouvera jamais d’issue tant qu’on croira dicter aux autres, et notamment au premier-e-s concern-e-s, ce qui est moral ou ne l’est pas, ce qui est légitime ou non…), ce qui est mis en lumière, c’est l’exutoire raciste et sexiste que la loi a accordé à des policiers déjà enclins à s’en prendre aux femmes, racisées et/ou musulmanes de surcroît. Factuellement, elle amène des femmes à se « dévêtir » devant des hommes policiers et sur leur injonction, ce qui symboliquement constitue à la fois une humiliation et une offense à caractère sexiste. Un certain nombre de femmes confirment que c’est aussi l’occasion pour eux de les intimider, voire de les insulter, comme le révèle une enquête réalisée en 2013. Il n’est pas inutile de préciser – pour celles et ceux qui aiment mesurer la longueur du tissu – que la libre interprétation de cette loi amène les policiers à contrôler aussi des femmes ne portant pas un voile intégral (burqa ou niqab) : sur 705 femmes contrôlées en deux ans (chiffres de 2013 dans l’article en lien ci-dessus), près de 280 ne portaient pas de voile intégral.

Il n’est pas indispensable de dresser une liste exhaustive de femmes racisées non voilées faisant l’objet de violences de la part des forces de l’ordre, dans la mesure où l’analyse du racisme systémique (traité dans nombre d’autres études approfondies) combinée à celle du sexisme systémique décrit dans le présent article suffisent à se représenter la violence spécifique que peuvent subir des femmes non-blanches lors de leurs interactions avec les hommes de l’Ordre. La phrase citée plus haut, relatant le trait d’esprit d’un policier de Trappes sur sa page Facebook, permet de réaliser combien les deux phénomènes sont liés au sein d’une même structure de domination : « les femmes blanches sont les plus belles ». Le mâle policier suprématiste ne comprend pas qu’en affirmant cela, il réifie et donc dénigre ces femmes (catégorie fantasmée) qu’il croit honorer…

Néanmoins, on retrouvera ces récits de violences sexistes et racistes tout au long de cet article, dans la mesure où une partie non négligeable des références mobilisées comprennent des témoignages de femmes racisées.

Il ne se passe pas six mois désormais sans que nous ayons vent d’une mort suspecte en prison ou entre les murs d’une cellule de garde-à-vue. On le sait, ces espaces de relégation ne sont pas exemptés de la violence institutionnelle. Au contraire, elle s’y abat avec un silence d’autant plus féroce qu’il empêche souvent tout témoin de se manifester. Dans la liste ci-dessus, un certain nombre d’exemple d’agressions et de viols commis entre les murs d’une cellule, ou dans des espaces perçus comme privatifs de liberté par les personnes qui y sont enfermées à leur corps défendants, participent à penser que nombre de violences y sont commises sans même que la société ne le sâche ou ne s’y intéresse.

- Préfecture de Paris, 1996 – VIOL EN RETENTION – un policier est condamné pour le viol d’une femme en situation de rétention administrative à la préfecture de police de Paris. (Source Libération 12 Septembre 1998).

- Commissariat de Nîmes, 1998 – VIOL COMMISSARIAT – un lieutenant de police viole une femme dans les locaux de son service. (Source Le Journal du Dimanche 27 septembre 1998).

- Rétention administrative, Nanterre, 1998 – AGRESSION SEXUELLE EN RETENTION ADMINISTRTATIVE – Quatre policiers font irruption dans la chambre d’une femme d’origine Marocaine, un d’entre eux se mabsturbe devant elle pendant que les trois autres se livrent à des attouchements et du harcélement sexuels qui dureront une heure. (Source Libération 28 Septembre 1998)

- Commissariat d’Arpajon, 1998 – AGRESSIONS SEXUELLES EN GARDE-A-VUE – un commandant de police agresse sexuellement plusieurs hommes détenus sous sa responsabilité. (Source Libération 9 Novembre 1998, Le Monde 10 Novembre 1998)

- Commissariat de Paris, 1999 – VIOL COLLECTIF EN CELLULE DE DEGRISEMENT – une femme est violée et torturée pendant 4 heures par quatre CRS dans une cellule de dégrisement (Source Libération 24 Mai 2000)

- Prison de Fleury-Mérogis, 1999 – VIOLS EN PRISON – Trois surveillants pénitentiaires étaient condamnés pour des viols répétés sur les personnes trans incarcérées au D3 de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.

- 2000 – VIOL EN GARDE-A-VUE – Un policier est poursuivi pour avoir violé une jeune femme zaïroise alors qu’elle était placée en garde-à-vue.

- Commissariat de Marseille, 2008 – VIOL EN GARDE-A-VUE – Un policier de Marseille est poursuivi pour avoir violé une femme alors qu’elle était placée en garde-à-vue.

- Commissariat de Mantes, 2012 – VIOL EN GARDE-A-VUE – Un brigadier de police en poste à Mantes-la-Jolie est poursuivi pour avoir violé une femme de 45 ans retenue en cellule de dégrisement au commissariat de Mantes.

- Prison de Meaux, 2017

- Commissariat de Lyon, 2019 –

- CRA du Mesnil Amelot, 2020 – AGRESSIONS SEXUELLES EN CRA – Le collectif « A bas les CRA » publiait plusieurs témoignages de fouilles à nu et d’agressions sexuelles au Centre de Rétention Administrative du Mesnil Amelot.

Autonomie et abolitionnisme : s’affranchir des forces de l’Ordre face aux agressions sexistes

« En général, le recours à la justice pénale pour les violences faites aux femmes est peu contesté. Certaines associations qui accompagnent les victimes se gardent bien de se mêler de leur décision d’engager ou non des procédures judiciaires, mais la plupart les encouragent à le faire. Même à l’extrême gauche, où sont développées des critiques radicales de l’État, le recours au pénal ou à des institutions étatiques (par exemple : saisie de la « police des polices ») est rarement l’objet de débats en cas de violences policières ou fascistes. Audre Lorde, souvent citée, n’est curieusement pas convoquée au sujet du système judiciaire : « les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître. »

Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes, 2019

Il n’est pas question de porter un jugement à l’encontre des personnes pour qui la reconnaissance du statut de victime est un préalable nécessaire au dépassement de l’acte subit, néanmoins il est indispensable de réfléchir à d’autres formes d’autonomisation de nos luttes, afin de s’affranchir du système pénal et carcéral dans le traitement de ces affaires.

À l’heure où les féministes institutionnelles en appellent à une meilleure formation du corps policier dans le traitement des violences faites aux femmes, nous affirmons que les femmes présentes dans ces institutions sont complices (celles qui ne le sont pas les quittent) et qu’il est vital de construire nos rapports sur la confiance mutuelle, de garder en ligne de mire l’abolition de la police et de la prison comme objectifs politiques, tout en élaborant les possibilités et moyens de s’organiser sans elles, de construire des alternatives concrètes.

Nous ne sommes pas égales face à la violence. On pourrait sortir toute une série de chiffres à l’appui pour vous affirmer ce que tout le monde sait déjà :

Les hommes violent les femmes

Les hommes violent les hommes

Les hommes violent les personnes trans

Les hommes violent des enfants

Les hommes tabassent les femmes

Les hommes se tapent entre eux

Les flics et les matons sont majoritairement des hommes

À ce titre, ils ne peuvent être exempts des rapports de domination, du sexisme et de la violence. Au contraire, elle est exacerbée par l’uniforme, l’effet de groupe et l’impunité.

Cette violence patriarcale est systémique et les violences policières le sont tout autant.

Alors pourquoi nous demande t’on d’accorder notre récit et notre confiance à une institution qui, intrinsèquement, nous oppresse ?

Nota Bene : Un article à venir traitera de la question de l’abolition de la police et du système carcéral.

Quelques liens d’articles, de livres et de brochures pour s’affranchir des forces de l’Ordre dans nos luttes :

- Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes, 2019, LUX

- La Caisse de solidarité de Lyon, Pas de recettes miracles – perspectives extra judiciaire , Rebellyon.info

- Chi-Chi SHI, “La souffrance individuelle (et collective) est-elle un critère politique ?”, revue Période (dispo sur internet)

- Jack (Judith) Halberstam, « Tu me fais violence ! » La rhétorique néolibérale de la blessure, du danger et du traumatisme, dans Vacarme, n°72 (consultable en ligne)

- La brochure Paranormal Tabou (qui contient : Le féminisme du ressenti, et Safety is an illusion), sur infokiosques.net

- La brochure “Premiers pas sur une corde raide” (infokiosques.net)

- “Que se déchaînent les victimes” (décembre 2018) et “Le néolibéralisme c’est trigger” (janvier 2017), émissions de radio de : On est pas des cadeaux ! (dispo en ligne sur leur blog)

- Maya Dukmasova, “Tout le monde peut se passer de la police, organisations communautaires pour abolir la police à Chicago”, in Jefklak, janvier 2017 (dispo en ligne)

- Elsa Dorlin, Se défendre, une philosophie de la violence (la partie : Autodéfense et politique de la rage)

- Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme, 1981 (traduction française 2015, Cambourakis)

- “Défaire le radicalisme rigide”, IAATA, janvier 2019 (dispo ici)

- “Jour après jour : violences entre proches, apporter du soutien et changer les choses collectivement”, 2016, brochure dispo sur infokiosques.net

- Laurence Ingenito et Geneviève Pagé, “Entre justice pour les victimes et transformation des communautés : des alternatives à la police qui épuisent les féministes”, Mouvements, n°92, p. 62-75 (dispo sur Internet)

- “L’abolitionnisme pénal : une lutte féministe ? Entretien avec Gwenola Ricordeau, autour du livre Pour elles toutes. Femmes contre la prison.” sur contretemps.eu (novembre 2019)

- “La justice : la connaître, y faire face, vivre sans”, 2018, disponible sur https://facealajustice.wordpress.com

- Victoire Tuaillon / Binge Audio, “Qui sont les violeurs ?”, Les couilles sur la table #18, (disponible en ligne)

- Aurore Koechlin, Quelle stratégie pour le mouvement féministe ?, extrait de La révolution féministe, éd. Amsterdam, 2019.